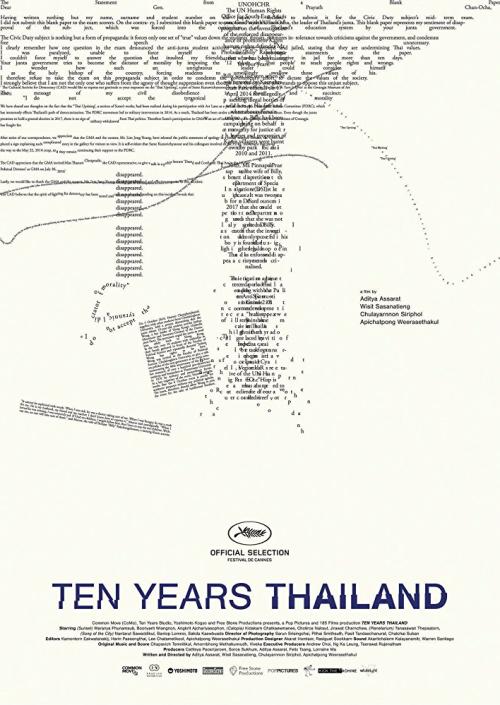

Ten Years Thailand

Ten Years Thailand

2018

Paese

Hong Kong

Genere

Drammatico

Durata

95 min.

Formato

Colore

Registi

Aditya Assarat

Wisit Sasanatieng

Chulayarnnon Siriphol

Apichatpong Weerasethakul

Un film collettivo con quattro registi thailandesi chiamati a immaginare la propria nazione a una decade da oggi. Quattro episodi per raccontare, con una visione d’insieme, gli ultimi turbolenti anni della Thailandia, ostaggio di dittature militari che si sono susseguite a intervalli regolari, l’ultima nel 2014, mettendo a tacere le pubbliche espressioni e il libero pensiero, la creatività e la diversità di vedute.

Progetto a otto mani che vede coinvolto anche Apichatpong Weerasethakul, unico regista del sud-est asiatico ad aver vinto la Palma d’Oro (nel 2010 con Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti), Ten Years Thailand è un film in quattro parti carico di spunti e suggestioni, di ambizioni metaforiche e scorci utopici, purtroppo però non sempre bilanciati e dosati a dovere. Il primo episodio (il più debole), Sunset di Aditya Assarat, fa cortocircuitare in maniera didascalica e sommaria il mondo militare e quello culturale, attraverso la storia d’amore, pennellata e accennata, tra un giovane membro dell’esercito e una ragazza che lavora in una galleria d’arte, e si sofferma così sulle fratture, leggibili in filigrana, tra due mondi così diversi, nei quali rigidità e artisticità sono destinate a collidere. Il secondo (il più d’impatto), Catopia di Wisit Sasanatieng, già regista del film cult Tears of the Black Tiger (2000), si affida, con stile da guerriglia vigoroso e traballante, alla raffigurazione di una distopia in computer grafica in cui un uomo è l’unico sopravvissuto in mezzo a un’umanità interamente trasformata in felini (il gatto thai è uno dei simboli del paese e l’icona nazionale viene deformata con esiti tragici e violenti, grotteschi e caricaturali): notevole nelle premesse, verboso e un po’ pretestuosamente post-apocalittico negli esiti. Il terzo, Planetarium di Chulayarnnon Siriphol (il più folle), è un vero e proprio trip a acido lisergico nel quale le emanazioni del potere, anche metodiche e catodiche (telecamere a circuito chiuso, camere di controllo), vengono affrontate di petto fino a spingerle alle soglie dell’installazione videoartistica e della parodia amarissima e sferzante, ben esemplificata dal bisogno di volti fissi e felici, impostati a forza verso un’innaturale (e satirica) serenità. L’ultimo, e il migliore dei quattro, Song of the City di Apichatpong Weerasethakul, è la netta prosecuzione degli ultimi lavori del regista di Tropical Malady (2004) ed è il più intimamente politico del pacchetto, nel senso etimologico di “sociale”: attraverso un rapporto ieratico e problematico con lo spazio urbano condiviso ma anche con le zone erronee del privato, il regista scomoda i fantasmi del suicidio della sua nazione, lavora sul confine tra terreno e alieno attraverso protesi visive e personaggi indefiniti, echeggia un altrove impossibile e turbato, mosso soltanto da un refolo di vento e dal flusso della Storia (per altro istoriata) che scorre parallela al destino degli uomini. Il progetto ha preso vita da un analogo film di Hong Kong censurato in Cina, i cui produttori volevano espandere il format in altri paesi asiatici (anche Giappone e Taiwan hanno aderito). Indiegogo riferisce all’interno del progetto anche un segmento diretto da Chookiat Sakveerakul, ma nella versione presentata tra le proiezioni speciali di Cannes 2018 quest’episodio non è presente.

Iscriviti

o

Accedi

per commentare