Robert De Niro: il mito in 20 indimenticabili film

16/08/2021

Parlare di Robert De Niro signifca parlare di storia del cinema. Insieme ad Al Pacino, è colui che più di chiunque altro ha saputo interiorizzare e non rendere anacronistica la tecnica di recitazione derivante dalla formazione all'Actor's Studio, dimostrando una capacità di calarsi del personaggio paragonabile a quella di Marlon Brando, l'attore "moderno" per eccellenza.

I tormenti psicologici dei suoi personaggi, la gestualità naturale e sempre perfetta, il carisma che buca lo schermo, l'incredibile presenza scenica e l'innata capacità di improvvisare alternando controllo assoluto a concitati momenti sopra le righe sono i tratti distintivi di un mito assoluto del cinema contemporaneo, che si può definire, senza timore di smentita, il volto di Hollywood per antonomasia a partire dai primi anni '70.

Quello tra De Niro e Scorsese è uno dei sodalizi artistici più importanti di sempre, ma il grande attore statunitense, nato a New York il 17 agosto 1943, ha regalato pagine memorabili di cinema anche con autori come Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, Elia Kazan, Michael Cimino e Michael Mann, tanto per citare qualche nome. Una carriera da brividi, in cui il pubblico di tutto il mondo si specchia emozionato. I due premi Oscar e il Leone d'oro alla carriera alla Mostra di Venezia 1993 non rendono l'idea di quello che De Niro abbia significato (e continui a significare) per il mondo del cinema.

Ma quali sono i film più importanti interpretati da Robert De Niro? Ne abbiamo scelti 20 in rigoroso ordine cronologico, andando a pescare i nostri titoli del cuore tra cult da riscoprire e capolavori senza tempo.

Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all'inferno (1973)

Ritratto della gioventù sbandata di Little Italy degli anni '70: al centro, il sensibile e tormentato Charlie (Harvey Keitel), combattuto tra le sue ambizioni sociali, che implicano la fedeltà allo zio mafioso, e la volontà di aiutare l'amico sregolato Johnny Boy (Robert De Niro), della cui cugina Teresa (Amy Robinson) è innamorato.

Giunto al terzo film di finzione, il talento di Scorsese esplode definitivamente in quest'opera appassionata e teneramente autobiografica che amplia i temi del seminale Chi sta bussando alla mia porta? (1967) e rappresenta una sorta di rivisitazione del felliniano I vitelloni (1953). Nella scombinata combriccola ritratta, spicca l'alter ego dell'autore, Charlie, uno dei tanti “santi dannati” scorsesiani: personaggio cristologico/francescano sospeso tra purezza d'animo e tentazione, tra l'adesione alle leggi distorte che regolano la genuina ma oppressiva comunità italo-americana e l'attrazione verso la diversità incarnata dall'epilettica Teresa e dal folle outsider Johnny Boy (un De Niro che ruba la scena allo stesso Keitel). Stilisticamente, il film mixa il gusto neorealista – evidente nelle riprese dal vero della festa di quartiere – la lezione di John Cassevetes e della Nouvelle Vague e l'omaggio all'amato cinema classico hollywoodiano. E tutto si amalgama alla perfezione, in questo cult pieno di sequenze indimenticabili che saranno riprese in tante pellicole a venire. Il cinema dell'autore italoamericano è già tutto qui, tra le luci rosse di una New York spietata, le note dei Rolling Stones e delle Ronettes, gli allucinati piani-sequenza e la violenza che fa capolino con programmatica costanza. In piccoli camei, appaiono il regista, la madre Catherine Scorsese e i fratelli Robert e David Carradine.

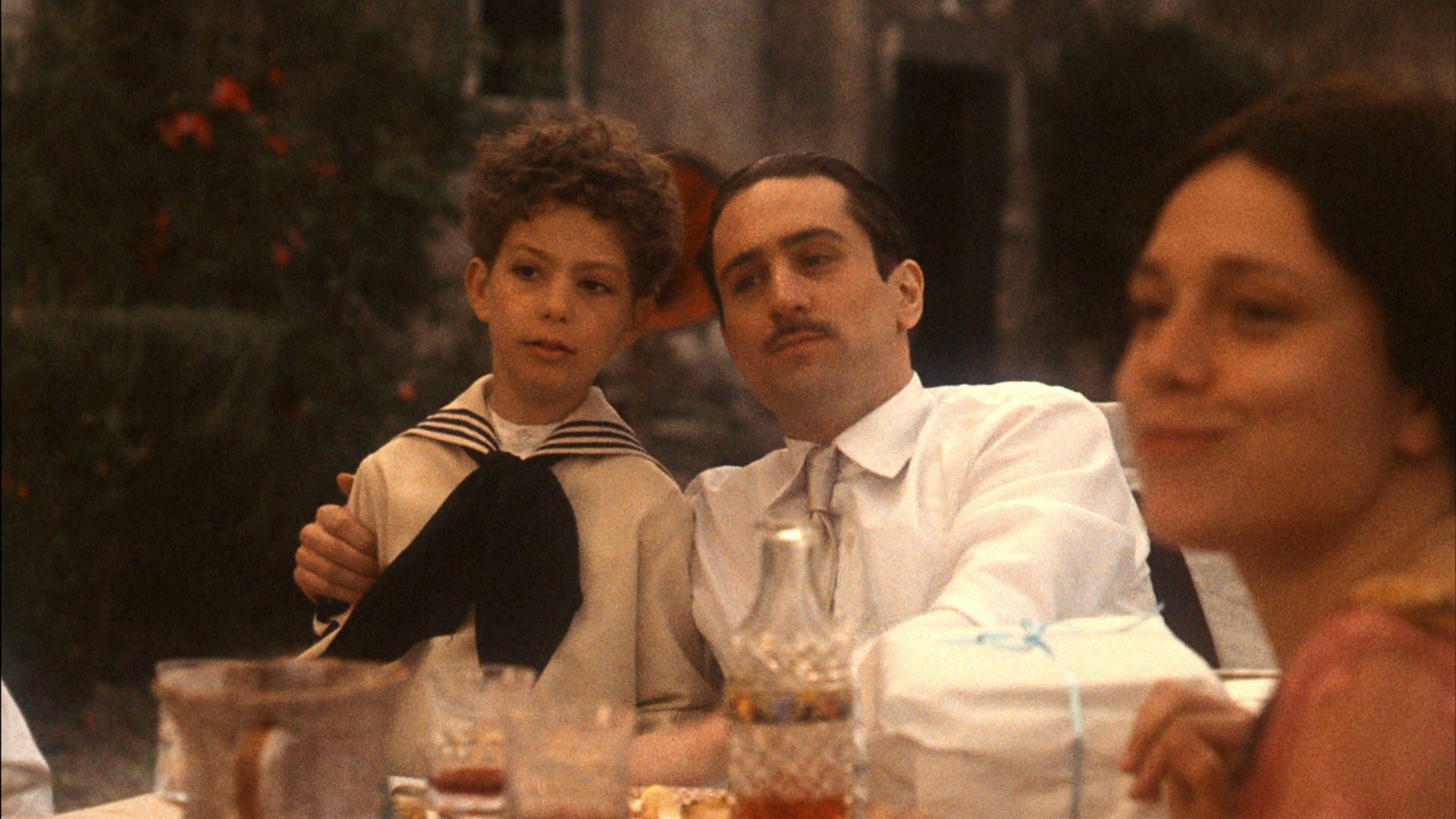

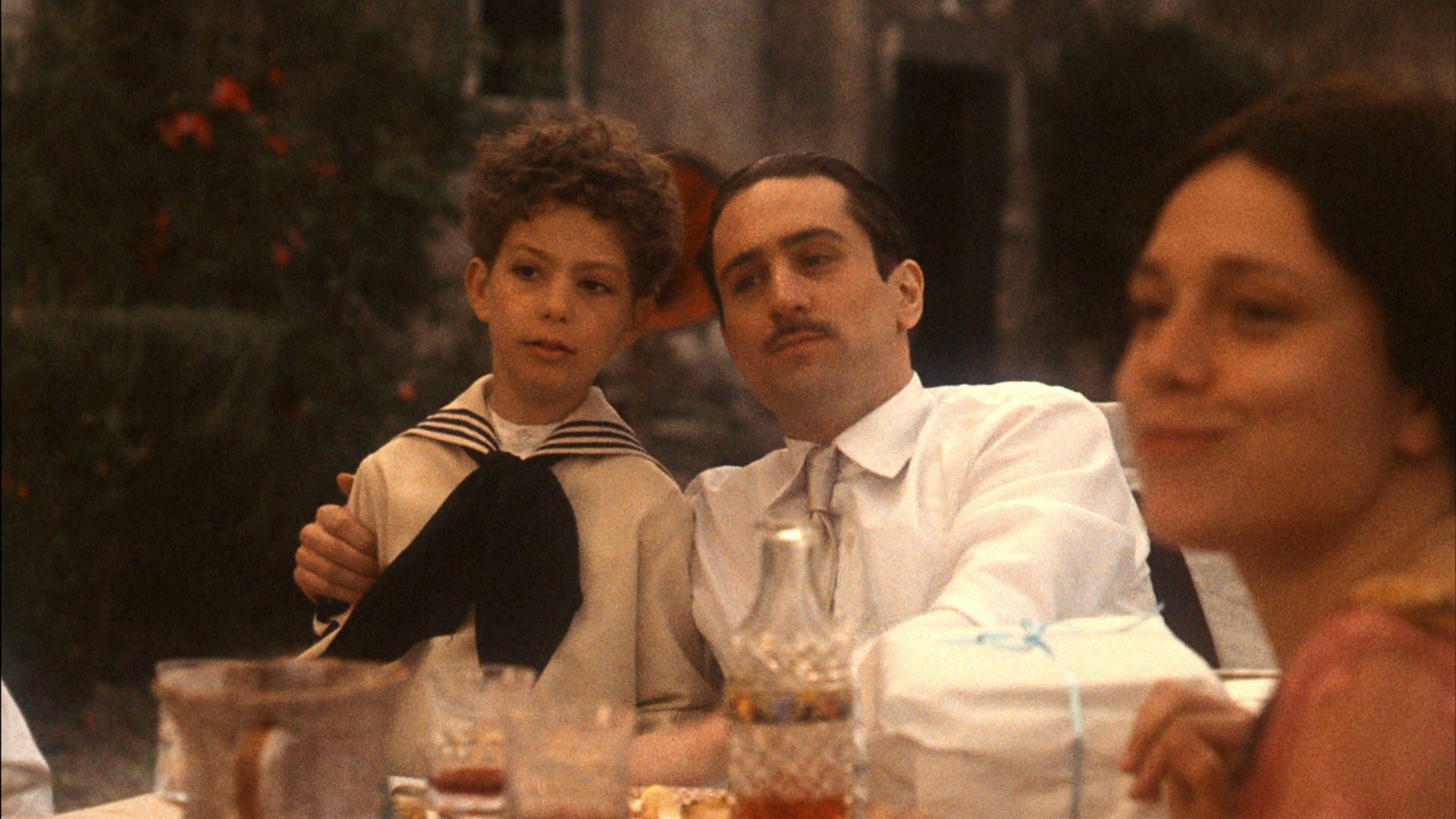

Il padrino – Parte II (1974)

La saga della famiglia Corleone continua e si sdoppia: nel 1958, Michael (Al Pacino), ormai boss mafioso più potente d'America, deve fronteggiare un complotto ai suoi danni ordito dal magnate ebreo Hyman Roth (Lee Strasberg) e la rivoluzione a Cuba, luogo in cui è molto esposto economicamente. Contemporaneamente, il film segue la genesi dell'impero dei Corleone nella New York degli anni '20, dove il giovane Vito Corleone (Robert De Niro) muove i primi passi.

Allo stesso tempo prequel e sequel del primo episodio, Il padrino – Parte II radicalizza, con smisurata ambizione, le tematiche del film precedente: ma laddove nel primo segmento Francis Ford Coppola e Mario Puzo si limitavano a fotografare un mondo (quello mafioso) e il suo funzionamento, in questo caso i riti, i meccanismi e le regole della famiglia Corleone si fanno metafora complessa e astratta del potere capitalistico nella sua accezione più metafisica e assoluta. Non c'è differenza di sorta tra Mafia e Capitalismo, nel film di Coppola, in quanto entrambi sono meccanismi socio-economici che impongono un servizio non richiesto per poi eliminare chi lo rifiuta e ridurre in sostanziale schiavitù chi se ne avvale (parallelismo evidente sia a livello macro-economico, negli affari di Michael in giro per l'America, che soprattutto a livello micro, dove il giovane Vito crea una piccola azienda di olio che, in realtà, offre protezione mafiosa ai disperati del quartiere). L'occhio di Coppola, tuttavia, non è mai quello del giudice moralista, quanto piuttosto quello dell'appassionato narratore onnisciente dell'800, che ama i propri personaggi nonostante stia raccontando una moderna tragedia umana. Girato con un ingente sforzo produttivo, il film vanta numerose sequenze da antologia (l'arrivo a Ellis Island, la sparatoria al lago Tahoe, il primo omicidio di Vito Corleone, il confronto tra Michael e suo fratello Fredo, il pre-finale che richiama il montaggio alternato del primo film ma ne amplifica la portata tragica) e una cura maniacale per il dettaglio. Dotato di un respiro storico-epico, Il padrino – Parte II è un'opera monstre che, insieme al primo capitolo, è entrata di prepotenza nell'immaginario collettivo, andando a costituire (insieme a poche altre pellicole) il baricentro del cinema americano e mondiale degli anni ‘70, e non solo. Sei meritati Oscar: miglior film, regia, attore non protagonista a Robert De Niro, sceneggiatura, scenografia e colonna sonora a Nino Rota.

Taxi Driver (1976)

Travis Bickle (Robert De Niro), reduce del Vietnam con problemi di insonnia, diventa tassista di notte a New York. Incapace di costruire un rapporto d'amore con Betsy (Cybill Shepherd) e disgustato dal marciume morale cui assiste in continuazione, dopo l'incontro con la prostituta adolescente Iris (Jodie Foster), decide, in preda a turbe psichiche, di ripulire le strade con la violenza.

Dal “casuale” sodalizio con Paul Schrader, ex critico cinematografico passato alla sceneggiatura, nasce il capolavoro assoluto di Martin Scorsese: un viaggio allucinato in una mente deviata e in una New York mai così sporca e infernale. La città, ritratta nelle vivide luci notturne della fotografia di Michael Chapman, è specchio di una nazione incapace di superare la pesante eredità del Vietnam e che nasconde la sporcizia sotto il tappeto della politica più ipocrita. Su questa società corrotta, putrescente e razzista, l'alienato Travis, antieroe per eccellenza del cinema revisionista della New Hollywood, non può che invocare un catartico “diluvio universale” o scatenare in prima persona la sua rabbia repressa. Tante le sequenze entrate nella storia, dall'impressionante monologo del protagonista (il cui «Are you talkin' to me?» è diventato una battuta cult) allo sconvolgente massacro del pre-finale: attraverso l'uso della violenza, paradossalmente, Travis ottiene il reinserimento nella società. Indimenticabili la colonna sonora jazz di Bernard Herrmann, la presenza dell'ancor giovanissima Jodie Foster e soprattutto la gigantesca performance di un iconico Robert De Niro, che si preparò al ruolo facendo il (vero) taxista a New York per diversi giorni. Meritata Palma d'oro al Festival di Cannes per questo dramma psicologico nichilista e dai complessi risvolti sociali che, una volta visto, non si potrà più dimenticare.

Novecento (1976)

Il proprietario terriero Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro) e il bracciante Olmo Dalcò (Gérard Depardieu) nascono lo stesso giorno all'inizio del Novecento e diventano amici, malgrado la differenze di classe. I due vivranno in parallelo i principali eventi della storia italiana fino alla caduta del fascismo, vedendo la loro amicizia messa duramente alla prova in più di una circostanza.

Bernardo Bertolucci sceglie la chiave kolossal per raccontare la storia d'Italia dall'inizio del ventesimo secolo alla liberazione dal nazifascismo. Il regista fonde drammi personali e drammi storici, imprimendo la narrazione di alcuni suoi temi ricorrenti, in modo particolare l'amore per l'opera e per Verdi in particolare: non è un caso, infatti, che i due protagonisti nascano lo stesso giorno, il 27 gennaio 1901, data di morte del genio di Bussetto. Il respiro melodrammatico delle opere storiche verdiane (come Nabucco, Il Trovatore o Rigoletto sulle cui note si apre il lungo flashback iniziale) è percepibile in una vicenda che racconta la ricerca di un'identità, nazionale e individuale. Sono, inoltre, messe in evidenza le ambiguità di una classe borghese mediocre e prepotente, repressa e repressiva, portata per natura ad abbracciare la causa del totalitarismo e al contempo vengono sottolineate le inconciliabilità insolute tra ideologia e sua applicazione pratica che non può prescindere da variabili umane (con corrispettivo campionario di sentimenti, pulsioni e fragilità) e ne snatura gli assunti teorici. Il legame affettivo tra Olmo e Alfredo finirà così con il prevalere sulla contrapposizione tra proletario e padrone, così come il compromesso al ribasso avrà la meglio sulle utopie rivoluzionarie e le questioni irrisolte nei rapporti di classe non faranno altro che acuirsi. Una contraddittorietà di fondo che influenza anche la resa filmica, sospesa tra schematismo ideologico e affresco spettacolare (con simbolismi, a volte, un po' troppo facili), alternante momenti di puro lirismo ad altri decisamente meno riusciti e capace di regalare personaggi memorabili e struggenti (i due nonni cui Burt Lancaster e Sterling Hayden prestano il volto o Ada, interpretata da Dominique Sanda, moglie di Alfredo e poetessa futurista ma antifascista) ma anche figure eccessive (il fascista Attila, Donald Sutherland, e la sua compagna Regina, Laura Betti) o poco sviluppate (la rivoluzionaria Anita, interpretata da Stefania Sandrelli). Presentato al Festival di Cannes 1976 come film unico, in seguito è stato distribuito nella suddivisione in due atti: il primo (il più riuscito) dura 155 minuti, il secondo 146.

Gli ultimi fuochi (1976)

Monroe Stahr (Roberto De Niro) è un geniale produttore nella Hollywood degli anni Trenta. Il fugace amore per Kathleen (Ingrid Boulting), che gli ricorda l'amatissima moglie morta anni prima, lo distoglie dagli impegni professionali, portandolo a rovinare la sua carriera.

Il commiato artistico di Elia Kazan, che si ritira dall'attività registica dopo diciannove film in trentuno anni di attività (morirà nel 2003), è un'ode malinconica, seppur imperfetta, alla Settima arte. Tanti sono gli elementi di fascino del film: il romanzo di partenza è scritto da Francis Scott Fitzgerald e liberamente ispirato alla vita del produttore Irving Thalberg (pubblicato incompiuto e postumo), la sceneggiatura è firmata dal grande drammaturgo Harold Pinter e il cast, oltre a un giovane e ottimo De Niro, comprende un'infinita serie di stelle della grande Hollywood (Robert Mitchum, Tony Curtis, Ray Milland, Dana Andrews, Jack Nicholson, Donald Pleasence e Jeanne Moreau). Kazan mette diverse generazioni d'attori a confronto e opera una ricostruzione nostalgica degli anni d'oro degli Studios, con suggestioni metacinematografiche rese da abili passaggi tra bianco e nero e colore. Quello che potrebbe considerarsi la risposta americana a 8½ di Federico Fellini ed Effetto notte di François Truffaut è un prodotto di indubbia maestria, che soffre solo di un eccesso di autoreferenzialità. La regia qua e là si fa piatta ed è troppo lo spazio dato alla storia d'amore, ma l'atmosfera decadente e l'amarezza di fondo compensano i limiti di un'operazione di notevole impatto. Il regista inserisce in modo affatto velato alcuni elementi autobiografici, nelle ambizioni autoriali di Stahr e nel difficile rapporto con i sindacati: non si può che leggere un riferimento alla sua militanza sinistrorsa e al cupo periodo maccartista, in cui l'istinto di sopravvivenza lo spinse a denunciare molti colleghi al comitato per le attività antiamericane.

New York, New York (1977)

È il V-J Day, la notte in cui viene proclamata la fine della Seconda guerra mondiale: Francine Evans (Liza Minnelli) incontra Jimmy Doyle (Robert De Niro) ed è colpo di fulmine. Lei è una cantante, lui un sassofonista. Si sposano, ma il loro sarà un amore intenso quanto tormentato.

La sublime hit resa celebre da Frank Sinatra, scritta appositamente per il film, è la soundtrack di questo melodramma d'amore incentrato sulla solitudine dell'artista e sulla sua impossibilità di conciliare carriera e sentimenti. Scorsese rende omaggio al musical americano e in particolare al cinema di Vincente Minnelli, come ribadisce la scelta dell'attrice protagonista, figlia di quest'ultimo e di Judy Garland (nonché star di un grande musical post-classico come Cabaret). Si guarda inoltre a Frank Capra e alle commedie sofisticate degli anni d'oro, i cui stilemi si ritrovano nei siparietti più divertenti: l'alchimia che si crea tra l'intensa Liza Minnelli e un Robert De Niro mai così romantico è semplicemente perfetta. Peccato che il film, la cui lavorazione ha coinciso con uno dei periodi più bui della vita di Scorsese (segnato dal divorzio e dall'abuso di cocaina) sia stato il suo primo flop di pubblico e critica. Al di là di una certa ripetitività e dell'eccessiva lunghezza (ne esistono peraltro diverse versioni), resta comunque una deliziosa love story in cui la colonna sonora vale da sola il prezzo del biglietto.

Il cacciatore (1978)

Per gli amici Mike (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) e Steven (John Savage), il matrimonio di quest'ultimo è l'ultimo momento di aggregazione prima della partenza per il Vietnam. La guerra e una traumatica esperienza di prigionia sconvolgeranno la vita di tutti e tre, della moglie di Steven (Rutanya Alda) e di Linda (Meryl Streep), amata sia da Nick che da Mike.

Opera seconda di Michael Cimino che, dopo un più che discreto esordio (Una calibro 20 per lo specialista, 1974), ci consegna un capolavoro di struggente intensità e uno dei più alti risultati della New Hollywood. E pensare che, al di là del grande successo di pubblico, fu considerato un film reazionario e filo-interventista: un primo segnale (confermato due anni dopo con I cancelli del cielo) che dimostra quanto il cinema di Cimino fu poco compreso all'epoca. Al contrario, poche pellicole hanno mostrato in modo così profondo la ferita lacerante del conflitto in Vietnam, esemplificata nella tragedia condivisa di Mike, Nick, Steven e dei loro amici (rappresentanti dell'America proletaria e multietnica). Il breve segmento bellico centrale, che culmina nell'emblematica scena della roulette russa, è un pugno nello stomaco di brutale realismo, girato senza controfigure e in condizioni proibitive. Prima ci sono l'illusione e la giovinezza, rappresentate dalla lunghissima e splendida sequenza nuziale e dalla metaforica caccia al cervo; poi, solo le ferite, il rimpianto, la morte. E quel finale in cui è impossibile non commuoversi. Disteso, epocale, meravigliosamente recitato da tutti, conquistò sia il pubblico che l'Academy Awards, che gli tributò cinque Oscar: film, regia, montaggio, sonoro e attore non protagonista, vinto da un impressionante Walken. Cazale, interprete del personaggio di Stan e all'epoca compagno della Streep, morì di cancro poco dopo la fine delle riprese.

Toro scatenato (1980)

Vita di Jake LaMotta (Robert De Niro), detto il “Toro del Bronx”, pugile italoamericano campione mondiale dei pesi medi nel 1949: ebbe una carriera discontinua fatta di successi e cadute e una vita privata altrettanto irregolare, a causa del turbolento rapporto con la moglie Vickie (Cathy Moriarty) e col fratello-manager Joey (Joe Pesci).

Dopo l'insuccesso di New York, New York, la rinascita artistica e personale di Martin Scorsese è consacrata da questo biopic che resta tra i suoi film più riusciti, tratto da una sceneggiatura di Mardik Martin e Paul Schrader rielaborata dallo stesso regista con Robert De Niro. Scandita in tappe che alternano gli incontri sul ring ai momenti di una vita personale sopra le righe, la parabola sportiva/esistenziale di LaMotta disgrega i confini del film pugilistico, perché all'autore interessa principalmente esplorare la personalità brutale e l'autolesionismo del protagonista e ritrarre l'affresco sociale di un mondo corrotto e violento (la boxe e i suoi legami con la malavita). Dalla splendida apertura sulle note della Cavalleria rusticana alle sequenze dei match filmate con abbacinante, visionario realismo, il film gode del superbo bianco e nero di Michael Chapman (inframmezzato di alcuni spezzoni a colori) e del montaggio della fedele Thelma Schoonmaker, premiato con l'Oscar. L'altra statuetta vinta dalla pellicola non poteva che premiare l'interpretazione di De Niro, perfetto esempio del metodo Actor's Studio: la totale immedesimazione nel personaggio arriva a includere la deformazione e il martoriamento del corpo – ingrassato di oltre trenta chili – tanto da essere ancora oggi considerata una delle migliori performance di sempre.

Re per una notte (1983)

L'aspirante comico Rupert Pupkin (Robert De Niro) è un fan sfegatato dell'anchorman Jerry Langford (Jerry Lewis), tanto da arrivare a sequestrarlo, pur di riuscire ad andare in onda nel suo show.

La profezia di Andy Warhol secondo cui un giorno tutti avrebbero avuto il loro quarto d'ora di celebrità sembra essere lo spunto che ha dato a Martin Scorsese il la per confezionare questa satira agrodolce del mondo dell'entertainment, che ironizza sull'esasperato fanatismo imperante attorno agli “eroi” mediatici e sulla vacuità del sistema televisivo. Tanta amarezza e poca comicità in un film da cui era lecito aspettarsi più ferocia e che rappresenta un parziale passo indietro nella carriera del regista, nonché, all'epoca, un grande flop commerciale. Restano comunque momenti clamorosi, come il finto spettacolo nel quale Pupkin si esibisce davanti a pubblico e ospiti di cartone. Il grande Jerry Lewis interpreta in sottrazione la maschera di se stesso, mentre Robert De Niro (affiancato da Sandra Bernhard nel ruolo di una fan ancora più matta di lui) gigioneggia con brio: in fondo, il protagonista è una variazione del Travis Bickle di Taxi Driver, ma la sua follia è dovuta non ai traumi della guerra bensì al disperato bisogno di popolarità. I suoi metodi estremi, peraltro, gli daranno ragione. Special guest star, l'attore Tony Randall nella parte di se stesso.

C'era una volta in America (1984)

I ricordi di David Aaronson detto Noodles (Scott Schutzman Tiler da ragazzo, Robert De Niro da adulto), un vecchio gangster sul viale del tramonto: l'adolescenza nel ghetto ebraico di New York, i piccoli furti, l'amicizia con Max Bercovicz (Rusty Jacobs da ragazzo, James Woods da adulto), gli anni del proibizionismo, i legami mafiosi che lo condurranno alla rovina. E, soprattutto, l'amore tragico e mai corrisposto per Deborah (Jennifer Connelly da ragazza, Elizabeth McGovern da adulta).

«Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo più bello è quello del mito. Il cinema è mito» (Sergio Leone). C'era una volta in America è il film che Leone sognò per tutta la vita, un testamento definitivo e una celebrazione dell'immaginario cinematografico americano: quarant'anni di storia tra amore, morte, amicizia, tradimenti e violenza, affrontati da uno sguardo lucido e sincero, attraverso un omaggio (che diventa ricodificazione) al genere del gangster movie. Adattando il romanzo The Hoods di Harry Grey, Leone rifiuta la linearità narrativa e costruisce un complesso gioco di scatole cinesi che, attraverso diversi salti temporali, si fa metafora del tempo che scorre; e il ricordo, ammantato da un'aura tragica e nostalgica, diventa (forse) sogno, destinato a rivivere nella mente di Noodles e stigmatizzato dalla memorabile inquadratura conclusiva. Fluviale, epico, maestoso, malinconico: C'era una volta in America è un'opera monumentale, un capolavoro senza tempo che trasmette il dolore e il rimpianto di un protagonista pieno di contraddizioni, incapace di rassegnarsi alla fine di un'epoca e alla definitiva perdita dell'innocenza, destinato, nonostante tutto, all'autodistruzione. Tecnicamente sublime (le immagini dilatate che sembrano avvolgere i personaggi, merito della fotografia di Tonino Delli Colli), con sequenze da antologia (la fuga dal boss del quartiere, resa immortale da un ralenti che fa presagire l'inevitabile catastrofe) e con interpretazioni grandiose (perfetto Robert De Niro, anche se un James Woods sull'orlo dell'esplosione arriva quasi a rubargli la scena). Un lirismo reso ancor più struggente dalla magica colonna sonora di Ennio Morricone. Presentato fuori concorso al 37º Festival di Cannes, il film fu ridotto di quasi un'ora e rimontato in ordine cronologico per la distribuzione statunitense, ma venne stroncato dalla critica e snobbato dal pubblico. Nel 2012 è stata realizzata una versione restaurata con sei blocchi di scene inedite, della durata di 246 minuti.

Angel Heart – Ascensore per l'inferno (1987)

New York, anni '50. Incaricato dal misterioso cliente Louis Cyphre (Rober De Niro) di indagare sulla scomparsa del cantante Johnny Favourite, il giovane e trasandato investigatore privato Harry Angel (Mickey Rourke) si trova catapultato in una pericolosa avventura dai risvolti inquietanti.

«La carne è debole, Johnny... solo l'anima è immortale e la tua appartiene a me!». Aggiornando le fosche atmosfere chandleriane del noir anni '40 alle esigenze estetizzanti del disinibito pubblico dei rampanti anni Ottanta, Sir Alan Parker ha realizzato un thriller con sfumature horror in cui il torbido contesto conta più del lineare susseguirsi degli eventi. La sceneggiatura (firmata dallo stesso Parker, sulla base del romanzo Falling Angel di William Hjortsberg) si concentra sul percorso di perdizione di Harry, reso come una progressiva discesa agli inferi che culmina con il disvelamento di una agghiacciante verità. Squarci di violenza stilizzata, claustrofobici interni dipinti come una prigione (dell'anima) e suggestivo sottotesto esoterico (evidente nei tratti mefistofelici del magnetico Cyphre interpretato da un monumentale De Niro e nell'ambientazione rurale della Louisiana) contribuiscono a rendere la pellicola un piccolo cult che, pur manifestando evidenti debiti con i classici del genere, trae forza espressiva dai propri eccessi. A tratti altalenante, ma la macchinosità della scrittura (l'indagine appare spesso volutamente contorta) è abilmente mascherata dal buon apparato visivo (fotografia di Michael Seresin) e dalla presenza iconica di Mickey Rourke, detective disilluso dal passato oscuro con cappellaccio, impermeabile sgualcito e sigaretta perennemente alla bocca.

The Untouchables – Gli intoccabili (1987)

Nella Chicago dei primi anni Trenta, durante il regno di Al Capone (Robert De Niro), un agente del Ministero del tesoro (Kevin Costner), coraggioso e idealista, combatte la corruzione imperante costituendo una squadra in difesa della legge. Al suo fianco si schierano un poliziotto d'origini irlandesi (Sean Connery), uno di origini italiane (Andy Garcia) e un impacciato contabile (Charles Martin Smith).

Brian De Palma mette da parte gli omaggi ad Alfred Hitchcock per confezionare un gangster movie di puro intrattenimento dalle cadenze western, che strizza l'occhio al grande pubblico e omaggia il cinema classico di ampio respiro. Strepitoso esempio di cinema formalmente impeccabile ma refrattario a qualsiasi freddezza, capace al contrario di emozionare e rimanere scolpito nella memoria dello spettatore grazie a una regia funzionale (anche nei suoi virtuosismi) e a una storia appassionante perfettamente orchestrata. Anche l'esorbitante Al Capone cui un divertito Robert De Niro presta il volto funziona a meraviglia all'interno di un prodotto brillante e altamente spettacolare. Almeno due i momenti indimenticabili: la sequenza della carrozzina che omaggia La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej MichajloviÄ Ä–jzenštejn e quella della morte di Sean Connery, che per il ruolo dell'irlandese Malone si è aggiudicato l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ispirato alla vera storia di Eliot Ness, che nel film ha l'appropriata fisicità del bravo Costner. Sceneggiatura calibrata al millimetro di David Mamet, fotografia di Stephen H. Burum ed esaltante colonna sonora di Ennio Morricone. Uno dei maggiori successi commerciali di De Palma, reduce dai flop di Omicidio a luci rosse (1984), ampiamente rivalutato a posteriori, e Cadaveri e compari (1986).

Quei bravi ragazzi (1990)

Il giovane italo-irlandese Henry Hill (Ray Liotta) si fa strada nelle file della mafia newyorkese insieme a Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy De Vito (Joe Pesci). Un mondo dove l'omicidio e la violenza sono all'ordine del giorno: eppure, persino Karen (Lorraine Bracco), la moglie di Henry, ne resta affascinata.

È Henry stesso, insieme a Karen, a raccontarci trent'anni di storia della malavita italoamericana, come nelle pagine del libro-reportage di partenza Wiseguy di Nicholas Pileggi, autore della sceneggiatura insieme allo stesso regista. Martin Scorsese torna alle origini, raccontando ciò che conosce meglio: ma tra i giovani angeli caduti di Mean Streets e questi goodfellas che fanno dell'ammazzamento una routine quotidiana, lo scarto è fondamentale. Il film è una lucidissima analisi di un micromondo che ospita esseri di infinita meschinità e ormai privi di alcun senso dell'onore, un affresco socio-culturale con dialoghi di sorprendente naturalismo che vanno ben oltre lo stereotipo etnico. I fermi immagine congelano l'espressività animalesca dell'atto violento, gli incredibili piani-sequenza fanno girare la testa (memorabile sia la carrellata sulle facce dei compari che l'ingresso di Karen e Henry negli inferi del Copacabana), mentre una soundtrack infinita ci accompagna alla stregua di un juke box impazzito. Scorsese è al suo meglio, a dispetto dell'unico Oscar conquistato su sei nomination: per la cronaca, andato a un Joe Pesci brutalmente primitivo e psicotico. In compenso, si è guadagnato un Leone d'Argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia. Senza Quei bravi ragazzi non ci sarebbero state le serie TV I Soprano e Boardwalk Empire, ma nemmeno le decine di mafia-movies fioriti dagli anni '90 che hanno cercato (inutilmente) di imitarlo.

Cape Fear – Il promontorio della paura (1991)

Scontati quattordici anni di carcere, lo stupratore psicopatico Max Cady (Robert De Niro) è deciso a vendicarsi dell'avvocato difensore (Nick Nolte) che non riuscì a impedirne la condanna. Inizia così a perseguitare lui e la sua famiglia in un crescendo di terrore e violenza.

Dopo il successo di Quei bravi ragazzi (1990), Martin Scorsese si cimenta con il primo remake della sua carriera, che testimonia l'amore viscerale per il cinema classico americano: il film di partenza è Il promontorio della paura (1962) di Jack Lee Thompson, dal romanzo di John D. MacDonald The Executioners. L'opera di Scorsese è un rifacimento-omaggio che sceglie di riprodurre la superba colonna sonora dell'originale, firmata Bernard Herrmann e qui riarrangiata da Elmer Bernestein, e di riproporre in ruoli minori i protagonisti di quel film, Gregory Peck, Robert Mitchum e Martin Balsam. La dose di violenza viene rincarata, non senza sadismo e gusto splatter, così come è ulteriormente sottolineata la sottile critica all'ipocrisia della borghesia sudista, di cui sono rappresentanti il personaggio di Nolte e l'impudica figlia adolescente interpretata dall'allora giovanissima Juliette Lewis. Il fascino oscuro del villain demoniaco Cady è ampliato dalla fisicità dirompente di un De Niro iper-tatuato davvero inquietante, incarnazione del Male e giustiziere-predicatore con capacità quasi sovrannaturali (fu candidato all'Oscar insieme alla Lewis). Al di là del confronto con il film del '62, resta un grande thriller percorso da una vena erotica morbosa, sull'ambiguità della giustizia e sulla mostruosità della natura umana.

Casinò (1995)

Las Vegas, anni '70. Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) diventa direttore di una casa da gioco di proprietà della mafia. Verrà trascinato in un vortice di autodistruzione dall'impulsivo amico Nicky Santoro (Joe Pesci) e dall'affascinante moglie cocainomane Ginger (Sharon Stone).

Cinque anni dopo Quei bravi ragazzi, Scorsese dirige un film speculare a quest'ultimo che può essere visto anche come l'episodio finale di una trilogia sulla comunità italoamericana avviata da Mean Streets. Il testo di partenza è ancora di Nicholas Pileggi (lo stesso di Quei bravi ragazzi), ma al marciume delle strade newyorkesi subentrano il luccichio di una città nata corrotta e un deserto costellato di cadaveri, mentre i personaggi appaiono più tragici rispetto al film del 1990: in particolare De Niro è la summa malinconica, dolente e incapace di sottrarsi al proprio destino dei suoi precedenti antieroi scorsesiani. Il dio denaro è il motore che muove le azioni di un gruppo di omuncoli sullo sfondo di un paradiso di cartapesta e lustrini, reso vivido da una regia sfrenata che intensifica l'uso di dolly, steadycam, ralenti e movimenti di macchina virtuosistici. La costante voce narrante e la partitura musicale ininterrotta (dalla Passione secondo San Matteo di Bach a The House of the Rising Sun passando per Stones, Devo e Otis Redding) danno tocchi di manierismo, ma di alta classe. Nel cast, brilla Sharon Stone in uno dei ruoli più intensi e sfaccettati della sua carriera.

Heat – La sfida (1995)

Neill McCauley (Robert De Niro), cinico gangster di Los Angeles, è deciso a ritirarsi dopo aver portato a termine un ultimo grande colpo. Sulle sue tracce si muove il detective Vincent Hanna (Al Pacino), irrequieto, impulsivo e testardo. La sfida a distanza tra Hanna e McCauley è logorante, ma nessuno dei due uomini è intenzionato a fare un passo indietro: Vincent e Neill sono entrambi determinati a perseguire il rispettivo obiettivo, incuranti dei sacrifici che ciò può comportare.

Prendendo spunto dal proprio film TV Sei solo, agente Vincent (1987), Michael Mann firma un noir epico e crepuscolare, storia di una caccia che coinvolge due uomini apparentemente antitetici tra loro ma legati da una curiosa simbiosi: la dedizione totale verso il proprio lavoro. Una vera e propria ossessione che porta a mettere in secondo piano tutto il resto, a partire dai legami affettivi. Vincent e Neill sono due uomini soli e solitari, professionisti intransigenti, perfezionisti e stoici, pressoché infallibili nell'adempiere il proprio dovere ma fondamentalmente inadatti alla vita, incapaci di relazionarsi col prossimo, dilaniati da un'angoscia interiore che li tiene sempre vigili e al contempo li aliena. Grande affresco sull'incomunicabilità emozionale, struggente, ammantato da un romanticismo utopico, sorretto da una narrazione superba che accumula personaggi e sottotrame ma riesce a gestire il tutto con mirabile coerenza, mantenendo tensione e ritmo sempre altissimi nonostante l'imponente durata. Lo stile fiammeggiante e fisico di Mann è qui al suo meglio, grazie a una regia essenziale, come sempre attentissima ai dettagli realistici e alla gestione dello spazio, nervosa e trascinante, capace di regalare diversi momenti indimenticabili come la sparatoria per la strada, il primo incontro tra Hanna e McCauley (un semplice campo-controcampo da brividi) o lo straordinario finale. Per la prima volta Al Pacino e Robert De Niro recitano nella stessa scena: i due attori avevano già lavorato insieme ne Il padrino – Parte II senza però mai condividere lo schermo.

Sesso & potere (1997)

Qualche giorno prima delle elezioni, il presidente degli Stati Uniti viene coinvolto in uno scandalo sessuale. Spetta allo specialista di comunicazione Conrad Brean (Robert De Niro) il compito di salvare la situazione. Con la collaborazione del potente produttore hollywoodiano Stanley Motss (Dustin Hoffman), Brean distoglie l'attenzione dell'opinione pubblica, mettendo in scena un finto conflitto tra Usa e Albania, diffondendo la notizia attraverso i media.

Con un tono quasi profetico (pochi mesi dopo l'uscita del film scoppiò il celeberrimo scandalo Sexgate che travolse l'amministrazione Clinton), Barry Levinson dirige una commedia satirica sul mondo della comunicazione e della propaganda politica in un epoca non ancora invasa dal mondo di internet. Sesso & potere, orrida “traduzione” italiana del titolo originale Wag the Dog (che deriva da un gioco di parole spiegato in una didascalia all'inizio del film), rappresenta uno dei migliori risultati ottenuto da Barry Levinson. Tra controllo dei mass media, cinismo delle alte sfere istituzionali e manipolazione dell'opinione pubblica, il risultato è un ritratto al vetriolo delle meschinità a stelle e strisce. Al regista americano, però, manca quel pizzico di coraggio per realizzare un'opera incisiva fino in fondo, ma la graffiante sceneggiatura di Hilary Henkin e David Mamet (nominata all'Oscar), basata sul romanzo American Hero di Larry Beinhart, colpisce nel segno. Ottimi De Niro ma è Hoffman a rubare la scena (nominato all'Oscar come miglior attore protagonista), il cui Stanley Motss è basato sulla figura dell'eccentrico Robert Evans, direttore di produzione della Paramount Pictures. Fotografia di Robert Richardson, musiche di Mark Knopfler. Orso d'argento al Festival di Berlino.

Ronin (1998)

Reclutati per recuperare una misteriosa valigetta, alcuni mercenari (Robert De Niro, Natascha McElhone, Jean Reno, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Skipp Sudduth) vengono implicati in un intrigo che coinvolge russi e irlandesi. Tra colpi di scena e tradimenti, si consumerà una sfida senza esclusione di colpi.

John Frankenheimer rende omaggio al cinema anni Settanta, confezionando un robusto action-thriller dal respiro epico. La sceneggiatura di J.D. Zeik e David Mamet (accreditato come Richard Weisz) mette quasi in secondo piano la vicenda (con il rischio di alcuni passaggi non completamente risolti e di una conseguente incomprensione spettatoriale, elementi che minano il risultato finale) per concentrarsi su una straordinaria caratterizzazione dei singoli personaggi, rappresentati in ogni loro sfumata incertezza dietro l'apparente attitudine adamantina. Rimandi al senso dell'onore orientale, evidenti sin dal titolo (i “ronin” erano gli antichi samurai giapponesi privi di padroni e pronti a vendersi al miglior offerente), ritmo serrato (che raggiunge il culmine nelle sequenze di inseguimenti automobilistici, girate con una sapienza tale da non fare rimpiangere William Friedkin e il suo Il braccio violento della legge) e dialoghi ad effetto («Il codice guerriero. Il gusto della battaglia, l'hai capito questo sì? Però c'è qualcosa di più. Ti rendi conto che esiste qualcosa oltre a te stesso che tu hai bisogno di servire? Se questa necessità scompare, se la fede viene a mancare, che cosa sei?»): certamente non perfetto, ma compatto e, soprattutto, coerente. Musiche di Elia Cmiral, fotografia di Robert Fraisse.

Terapia e pallottole (1999)

Il temuto Paul Vitti (Robert De Niro) è un letale e potente boss mafioso che, dopo l'assassinio di un caro amico di famiglia, inizia a soffrire di forti attacchi di panico. Lo aiuterà, suo malgrado, il celebre psicoterapeuta ebreo Ben Sobel (Billy Crystal).

Simpatico maphia movie in salsa freudiana, Terapia e pallottole è interamente giocato sul contrasto tra il cervellotico, professionale e tranquillo Sobel e l'esuberante, pericoloso e a tratti rozzo Vitti, che trascina con sé, oltre alla bizzarra guardia del corpo Jelly (Joe Viterelli), anche un'interminabile catena di sicari, mafiosi e tanti guai. Tra equivoci, assassini brutali e traumi portati allo scoperto si ride abbondantemente a suon di battute sulla psicoterapia, umorismo ebraico e inside jokes riferite al passato cinematografico di De Niro (citazioni da Il padrino – Parte II in testa). Poche pretese ma abbastanza rispettate: la sceneggiatura diverte, seppur non manchino i passaggi altalenanti, mentre la regia è piuttosto scolastica. Curiosità: nello stesso anno debuttò la serie TV I Soprano, sulla celebre famiglia di mafiosi, lanciando il trend della gangster-comedy italoamericana. Con un seguito, Un boss sotto stress, del 2002.

The Irishman (2019)

Frank Sheeran (Robert De Niro), veterano della Seconda guerra mondiale, entra improvvisamente a far parte di una delle reti più potenti della criminalità organizzata degli Stati Uniti d’America, diventando il braccio destro di un boss (Joe Pesci) e l’amico fidato del celebre sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Si apre con un importante movimento di macchina The Irishman, film che ha un incipit dal forte sapore simbolico: dal buio la cinepresa emerge e si muove verso i corridoi di una casa di cura, fino a raggiungere il volto dell’anziano protagonista, che inizia a raccontarci la sua storia. È come se quel momento di oscurità fosse già una rappresentazione della Morte, tematica che attraversa sotto diverse direttrici simboliche l’intera narrazione. Non sono soltanto i continui decessi oggetto della vicenda, ma è l’idea stessa alla base del film ad avere un importante riferimento in questo senso: The Irishman appare infatti come il canto funebre di Scorsese nei confronti del mafia-movie, genere che ha rappresentato una tappa importante della sua carriera, e non solo. Un estremo saluto a un tipo di cinema che non c’è più, accompagnato dai volti che hanno fatto grande proprio quel suo tipo di cinema: da De Niro a Pesci, passando anche per Harvey Keitel, che regala qualche piccola (ma non casuale) apparizione. Anche la scelta del “padrino” Al Pacino è perfettamente coerente con questo delicato, potente e commovente disegno d’insieme, in cui Scorsese regala anche una profonda riflessione sulla vecchiaia, in una straordinaria parte conclusiva che rappresenta il senso definitivo dell’intera operazione. C’è però anche altro in questa grande saga epica sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra: sono numerosi i riferimenti a momenti cardine della storia degli Stati Uniti del Ventesimo secolo, tra i quali quello centrale è la morte di J.F. Kennedy. Prendendo spunto dall’omonimo romanzo di Charles Brandt, la sceneggiatura a orologeria di Steven Zaillian si concentra poi su uno dei grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa di Jimmy Hoffa, il cui eco mediatico nel film, tra passato e presente, è un altro degli elementi di spunto sulla fine di un’epoca di cui non si parla più. Descrivendo con cura i meccanismi interni della criminalità, le rivalità e le connessioni con la politica, Scorsese firma un grande film sull’America, pienamente nel suo stile, attraversato da una magnifica colonna sonora e da interpretazioni decisamente all’altezza della situazione. Perfetto l’intero cast, ma una menzione speciale la merita Robert De Niro in una delle prove più intense e importanti della sua intera carriera. Anche per lui, una vera e propria tappa testamentaria in un percorso che da ormai diversi anni non teneva minimamente il passo con quanto fatto dagli anni Settanta agli anni Novanta: non a caso il film è un unico racconto in prima persona, in cui è il pubblico a fungere da confessore e ascoltatore, in un gioco tra personaggi e spettatori che conferma ancora una volta la grandezza di Martin Scorsese, anche su questo versante. Notevole anche la battuta e l’inquadratura finale, un altro attimo di splendido cinema a cui Scorsese ha dato vita. In conclusione, un film nostalgico e crepuscolare, che guarda al passato ma con un occhio rivolto al futuro: non solo per il marchio di Netflix e per le sue modalità di distribuzione, ma anche grazie all'utilizzo di tecnologie digitali che hanno ringiovanito magnificamente gli attori.

I tormenti psicologici dei suoi personaggi, la gestualità naturale e sempre perfetta, il carisma che buca lo schermo, l'incredibile presenza scenica e l'innata capacità di improvvisare alternando controllo assoluto a concitati momenti sopra le righe sono i tratti distintivi di un mito assoluto del cinema contemporaneo, che si può definire, senza timore di smentita, il volto di Hollywood per antonomasia a partire dai primi anni '70.

«Non conosco nessuno in grado di sorprendermi sullo schermo come De Niro per la sua forza e capacità di coinvolgere» (Martin Scorsese)

Quello tra De Niro e Scorsese è uno dei sodalizi artistici più importanti di sempre, ma il grande attore statunitense, nato a New York il 17 agosto 1943, ha regalato pagine memorabili di cinema anche con autori come Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, Elia Kazan, Michael Cimino e Michael Mann, tanto per citare qualche nome. Una carriera da brividi, in cui il pubblico di tutto il mondo si specchia emozionato. I due premi Oscar e il Leone d'oro alla carriera alla Mostra di Venezia 1993 non rendono l'idea di quello che De Niro abbia significato (e continui a significare) per il mondo del cinema.

Ma quali sono i film più importanti interpretati da Robert De Niro? Ne abbiamo scelti 20 in rigoroso ordine cronologico, andando a pescare i nostri titoli del cuore tra cult da riscoprire e capolavori senza tempo.

Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all'inferno (1973)

Ritratto della gioventù sbandata di Little Italy degli anni '70: al centro, il sensibile e tormentato Charlie (Harvey Keitel), combattuto tra le sue ambizioni sociali, che implicano la fedeltà allo zio mafioso, e la volontà di aiutare l'amico sregolato Johnny Boy (Robert De Niro), della cui cugina Teresa (Amy Robinson) è innamorato.

Giunto al terzo film di finzione, il talento di Scorsese esplode definitivamente in quest'opera appassionata e teneramente autobiografica che amplia i temi del seminale Chi sta bussando alla mia porta? (1967) e rappresenta una sorta di rivisitazione del felliniano I vitelloni (1953). Nella scombinata combriccola ritratta, spicca l'alter ego dell'autore, Charlie, uno dei tanti “santi dannati” scorsesiani: personaggio cristologico/francescano sospeso tra purezza d'animo e tentazione, tra l'adesione alle leggi distorte che regolano la genuina ma oppressiva comunità italo-americana e l'attrazione verso la diversità incarnata dall'epilettica Teresa e dal folle outsider Johnny Boy (un De Niro che ruba la scena allo stesso Keitel). Stilisticamente, il film mixa il gusto neorealista – evidente nelle riprese dal vero della festa di quartiere – la lezione di John Cassevetes e della Nouvelle Vague e l'omaggio all'amato cinema classico hollywoodiano. E tutto si amalgama alla perfezione, in questo cult pieno di sequenze indimenticabili che saranno riprese in tante pellicole a venire. Il cinema dell'autore italoamericano è già tutto qui, tra le luci rosse di una New York spietata, le note dei Rolling Stones e delle Ronettes, gli allucinati piani-sequenza e la violenza che fa capolino con programmatica costanza. In piccoli camei, appaiono il regista, la madre Catherine Scorsese e i fratelli Robert e David Carradine.

Il padrino – Parte II (1974)

La saga della famiglia Corleone continua e si sdoppia: nel 1958, Michael (Al Pacino), ormai boss mafioso più potente d'America, deve fronteggiare un complotto ai suoi danni ordito dal magnate ebreo Hyman Roth (Lee Strasberg) e la rivoluzione a Cuba, luogo in cui è molto esposto economicamente. Contemporaneamente, il film segue la genesi dell'impero dei Corleone nella New York degli anni '20, dove il giovane Vito Corleone (Robert De Niro) muove i primi passi.

Allo stesso tempo prequel e sequel del primo episodio, Il padrino – Parte II radicalizza, con smisurata ambizione, le tematiche del film precedente: ma laddove nel primo segmento Francis Ford Coppola e Mario Puzo si limitavano a fotografare un mondo (quello mafioso) e il suo funzionamento, in questo caso i riti, i meccanismi e le regole della famiglia Corleone si fanno metafora complessa e astratta del potere capitalistico nella sua accezione più metafisica e assoluta. Non c'è differenza di sorta tra Mafia e Capitalismo, nel film di Coppola, in quanto entrambi sono meccanismi socio-economici che impongono un servizio non richiesto per poi eliminare chi lo rifiuta e ridurre in sostanziale schiavitù chi se ne avvale (parallelismo evidente sia a livello macro-economico, negli affari di Michael in giro per l'America, che soprattutto a livello micro, dove il giovane Vito crea una piccola azienda di olio che, in realtà, offre protezione mafiosa ai disperati del quartiere). L'occhio di Coppola, tuttavia, non è mai quello del giudice moralista, quanto piuttosto quello dell'appassionato narratore onnisciente dell'800, che ama i propri personaggi nonostante stia raccontando una moderna tragedia umana. Girato con un ingente sforzo produttivo, il film vanta numerose sequenze da antologia (l'arrivo a Ellis Island, la sparatoria al lago Tahoe, il primo omicidio di Vito Corleone, il confronto tra Michael e suo fratello Fredo, il pre-finale che richiama il montaggio alternato del primo film ma ne amplifica la portata tragica) e una cura maniacale per il dettaglio. Dotato di un respiro storico-epico, Il padrino – Parte II è un'opera monstre che, insieme al primo capitolo, è entrata di prepotenza nell'immaginario collettivo, andando a costituire (insieme a poche altre pellicole) il baricentro del cinema americano e mondiale degli anni ‘70, e non solo. Sei meritati Oscar: miglior film, regia, attore non protagonista a Robert De Niro, sceneggiatura, scenografia e colonna sonora a Nino Rota.

Taxi Driver (1976)

Travis Bickle (Robert De Niro), reduce del Vietnam con problemi di insonnia, diventa tassista di notte a New York. Incapace di costruire un rapporto d'amore con Betsy (Cybill Shepherd) e disgustato dal marciume morale cui assiste in continuazione, dopo l'incontro con la prostituta adolescente Iris (Jodie Foster), decide, in preda a turbe psichiche, di ripulire le strade con la violenza.

Dal “casuale” sodalizio con Paul Schrader, ex critico cinematografico passato alla sceneggiatura, nasce il capolavoro assoluto di Martin Scorsese: un viaggio allucinato in una mente deviata e in una New York mai così sporca e infernale. La città, ritratta nelle vivide luci notturne della fotografia di Michael Chapman, è specchio di una nazione incapace di superare la pesante eredità del Vietnam e che nasconde la sporcizia sotto il tappeto della politica più ipocrita. Su questa società corrotta, putrescente e razzista, l'alienato Travis, antieroe per eccellenza del cinema revisionista della New Hollywood, non può che invocare un catartico “diluvio universale” o scatenare in prima persona la sua rabbia repressa. Tante le sequenze entrate nella storia, dall'impressionante monologo del protagonista (il cui «Are you talkin' to me?» è diventato una battuta cult) allo sconvolgente massacro del pre-finale: attraverso l'uso della violenza, paradossalmente, Travis ottiene il reinserimento nella società. Indimenticabili la colonna sonora jazz di Bernard Herrmann, la presenza dell'ancor giovanissima Jodie Foster e soprattutto la gigantesca performance di un iconico Robert De Niro, che si preparò al ruolo facendo il (vero) taxista a New York per diversi giorni. Meritata Palma d'oro al Festival di Cannes per questo dramma psicologico nichilista e dai complessi risvolti sociali che, una volta visto, non si potrà più dimenticare.

Novecento (1976)

Il proprietario terriero Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro) e il bracciante Olmo Dalcò (Gérard Depardieu) nascono lo stesso giorno all'inizio del Novecento e diventano amici, malgrado la differenze di classe. I due vivranno in parallelo i principali eventi della storia italiana fino alla caduta del fascismo, vedendo la loro amicizia messa duramente alla prova in più di una circostanza.

Bernardo Bertolucci sceglie la chiave kolossal per raccontare la storia d'Italia dall'inizio del ventesimo secolo alla liberazione dal nazifascismo. Il regista fonde drammi personali e drammi storici, imprimendo la narrazione di alcuni suoi temi ricorrenti, in modo particolare l'amore per l'opera e per Verdi in particolare: non è un caso, infatti, che i due protagonisti nascano lo stesso giorno, il 27 gennaio 1901, data di morte del genio di Bussetto. Il respiro melodrammatico delle opere storiche verdiane (come Nabucco, Il Trovatore o Rigoletto sulle cui note si apre il lungo flashback iniziale) è percepibile in una vicenda che racconta la ricerca di un'identità, nazionale e individuale. Sono, inoltre, messe in evidenza le ambiguità di una classe borghese mediocre e prepotente, repressa e repressiva, portata per natura ad abbracciare la causa del totalitarismo e al contempo vengono sottolineate le inconciliabilità insolute tra ideologia e sua applicazione pratica che non può prescindere da variabili umane (con corrispettivo campionario di sentimenti, pulsioni e fragilità) e ne snatura gli assunti teorici. Il legame affettivo tra Olmo e Alfredo finirà così con il prevalere sulla contrapposizione tra proletario e padrone, così come il compromesso al ribasso avrà la meglio sulle utopie rivoluzionarie e le questioni irrisolte nei rapporti di classe non faranno altro che acuirsi. Una contraddittorietà di fondo che influenza anche la resa filmica, sospesa tra schematismo ideologico e affresco spettacolare (con simbolismi, a volte, un po' troppo facili), alternante momenti di puro lirismo ad altri decisamente meno riusciti e capace di regalare personaggi memorabili e struggenti (i due nonni cui Burt Lancaster e Sterling Hayden prestano il volto o Ada, interpretata da Dominique Sanda, moglie di Alfredo e poetessa futurista ma antifascista) ma anche figure eccessive (il fascista Attila, Donald Sutherland, e la sua compagna Regina, Laura Betti) o poco sviluppate (la rivoluzionaria Anita, interpretata da Stefania Sandrelli). Presentato al Festival di Cannes 1976 come film unico, in seguito è stato distribuito nella suddivisione in due atti: il primo (il più riuscito) dura 155 minuti, il secondo 146.

Gli ultimi fuochi (1976)

Monroe Stahr (Roberto De Niro) è un geniale produttore nella Hollywood degli anni Trenta. Il fugace amore per Kathleen (Ingrid Boulting), che gli ricorda l'amatissima moglie morta anni prima, lo distoglie dagli impegni professionali, portandolo a rovinare la sua carriera.

Il commiato artistico di Elia Kazan, che si ritira dall'attività registica dopo diciannove film in trentuno anni di attività (morirà nel 2003), è un'ode malinconica, seppur imperfetta, alla Settima arte. Tanti sono gli elementi di fascino del film: il romanzo di partenza è scritto da Francis Scott Fitzgerald e liberamente ispirato alla vita del produttore Irving Thalberg (pubblicato incompiuto e postumo), la sceneggiatura è firmata dal grande drammaturgo Harold Pinter e il cast, oltre a un giovane e ottimo De Niro, comprende un'infinita serie di stelle della grande Hollywood (Robert Mitchum, Tony Curtis, Ray Milland, Dana Andrews, Jack Nicholson, Donald Pleasence e Jeanne Moreau). Kazan mette diverse generazioni d'attori a confronto e opera una ricostruzione nostalgica degli anni d'oro degli Studios, con suggestioni metacinematografiche rese da abili passaggi tra bianco e nero e colore. Quello che potrebbe considerarsi la risposta americana a 8½ di Federico Fellini ed Effetto notte di François Truffaut è un prodotto di indubbia maestria, che soffre solo di un eccesso di autoreferenzialità. La regia qua e là si fa piatta ed è troppo lo spazio dato alla storia d'amore, ma l'atmosfera decadente e l'amarezza di fondo compensano i limiti di un'operazione di notevole impatto. Il regista inserisce in modo affatto velato alcuni elementi autobiografici, nelle ambizioni autoriali di Stahr e nel difficile rapporto con i sindacati: non si può che leggere un riferimento alla sua militanza sinistrorsa e al cupo periodo maccartista, in cui l'istinto di sopravvivenza lo spinse a denunciare molti colleghi al comitato per le attività antiamericane.

New York, New York (1977)

È il V-J Day, la notte in cui viene proclamata la fine della Seconda guerra mondiale: Francine Evans (Liza Minnelli) incontra Jimmy Doyle (Robert De Niro) ed è colpo di fulmine. Lei è una cantante, lui un sassofonista. Si sposano, ma il loro sarà un amore intenso quanto tormentato.

La sublime hit resa celebre da Frank Sinatra, scritta appositamente per il film, è la soundtrack di questo melodramma d'amore incentrato sulla solitudine dell'artista e sulla sua impossibilità di conciliare carriera e sentimenti. Scorsese rende omaggio al musical americano e in particolare al cinema di Vincente Minnelli, come ribadisce la scelta dell'attrice protagonista, figlia di quest'ultimo e di Judy Garland (nonché star di un grande musical post-classico come Cabaret). Si guarda inoltre a Frank Capra e alle commedie sofisticate degli anni d'oro, i cui stilemi si ritrovano nei siparietti più divertenti: l'alchimia che si crea tra l'intensa Liza Minnelli e un Robert De Niro mai così romantico è semplicemente perfetta. Peccato che il film, la cui lavorazione ha coinciso con uno dei periodi più bui della vita di Scorsese (segnato dal divorzio e dall'abuso di cocaina) sia stato il suo primo flop di pubblico e critica. Al di là di una certa ripetitività e dell'eccessiva lunghezza (ne esistono peraltro diverse versioni), resta comunque una deliziosa love story in cui la colonna sonora vale da sola il prezzo del biglietto.

Il cacciatore (1978)

Per gli amici Mike (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) e Steven (John Savage), il matrimonio di quest'ultimo è l'ultimo momento di aggregazione prima della partenza per il Vietnam. La guerra e una traumatica esperienza di prigionia sconvolgeranno la vita di tutti e tre, della moglie di Steven (Rutanya Alda) e di Linda (Meryl Streep), amata sia da Nick che da Mike.

Opera seconda di Michael Cimino che, dopo un più che discreto esordio (Una calibro 20 per lo specialista, 1974), ci consegna un capolavoro di struggente intensità e uno dei più alti risultati della New Hollywood. E pensare che, al di là del grande successo di pubblico, fu considerato un film reazionario e filo-interventista: un primo segnale (confermato due anni dopo con I cancelli del cielo) che dimostra quanto il cinema di Cimino fu poco compreso all'epoca. Al contrario, poche pellicole hanno mostrato in modo così profondo la ferita lacerante del conflitto in Vietnam, esemplificata nella tragedia condivisa di Mike, Nick, Steven e dei loro amici (rappresentanti dell'America proletaria e multietnica). Il breve segmento bellico centrale, che culmina nell'emblematica scena della roulette russa, è un pugno nello stomaco di brutale realismo, girato senza controfigure e in condizioni proibitive. Prima ci sono l'illusione e la giovinezza, rappresentate dalla lunghissima e splendida sequenza nuziale e dalla metaforica caccia al cervo; poi, solo le ferite, il rimpianto, la morte. E quel finale in cui è impossibile non commuoversi. Disteso, epocale, meravigliosamente recitato da tutti, conquistò sia il pubblico che l'Academy Awards, che gli tributò cinque Oscar: film, regia, montaggio, sonoro e attore non protagonista, vinto da un impressionante Walken. Cazale, interprete del personaggio di Stan e all'epoca compagno della Streep, morì di cancro poco dopo la fine delle riprese.

Toro scatenato (1980)

Vita di Jake LaMotta (Robert De Niro), detto il “Toro del Bronx”, pugile italoamericano campione mondiale dei pesi medi nel 1949: ebbe una carriera discontinua fatta di successi e cadute e una vita privata altrettanto irregolare, a causa del turbolento rapporto con la moglie Vickie (Cathy Moriarty) e col fratello-manager Joey (Joe Pesci).

Dopo l'insuccesso di New York, New York, la rinascita artistica e personale di Martin Scorsese è consacrata da questo biopic che resta tra i suoi film più riusciti, tratto da una sceneggiatura di Mardik Martin e Paul Schrader rielaborata dallo stesso regista con Robert De Niro. Scandita in tappe che alternano gli incontri sul ring ai momenti di una vita personale sopra le righe, la parabola sportiva/esistenziale di LaMotta disgrega i confini del film pugilistico, perché all'autore interessa principalmente esplorare la personalità brutale e l'autolesionismo del protagonista e ritrarre l'affresco sociale di un mondo corrotto e violento (la boxe e i suoi legami con la malavita). Dalla splendida apertura sulle note della Cavalleria rusticana alle sequenze dei match filmate con abbacinante, visionario realismo, il film gode del superbo bianco e nero di Michael Chapman (inframmezzato di alcuni spezzoni a colori) e del montaggio della fedele Thelma Schoonmaker, premiato con l'Oscar. L'altra statuetta vinta dalla pellicola non poteva che premiare l'interpretazione di De Niro, perfetto esempio del metodo Actor's Studio: la totale immedesimazione nel personaggio arriva a includere la deformazione e il martoriamento del corpo – ingrassato di oltre trenta chili – tanto da essere ancora oggi considerata una delle migliori performance di sempre.

Re per una notte (1983)

L'aspirante comico Rupert Pupkin (Robert De Niro) è un fan sfegatato dell'anchorman Jerry Langford (Jerry Lewis), tanto da arrivare a sequestrarlo, pur di riuscire ad andare in onda nel suo show.

La profezia di Andy Warhol secondo cui un giorno tutti avrebbero avuto il loro quarto d'ora di celebrità sembra essere lo spunto che ha dato a Martin Scorsese il la per confezionare questa satira agrodolce del mondo dell'entertainment, che ironizza sull'esasperato fanatismo imperante attorno agli “eroi” mediatici e sulla vacuità del sistema televisivo. Tanta amarezza e poca comicità in un film da cui era lecito aspettarsi più ferocia e che rappresenta un parziale passo indietro nella carriera del regista, nonché, all'epoca, un grande flop commerciale. Restano comunque momenti clamorosi, come il finto spettacolo nel quale Pupkin si esibisce davanti a pubblico e ospiti di cartone. Il grande Jerry Lewis interpreta in sottrazione la maschera di se stesso, mentre Robert De Niro (affiancato da Sandra Bernhard nel ruolo di una fan ancora più matta di lui) gigioneggia con brio: in fondo, il protagonista è una variazione del Travis Bickle di Taxi Driver, ma la sua follia è dovuta non ai traumi della guerra bensì al disperato bisogno di popolarità. I suoi metodi estremi, peraltro, gli daranno ragione. Special guest star, l'attore Tony Randall nella parte di se stesso.

C'era una volta in America (1984)

I ricordi di David Aaronson detto Noodles (Scott Schutzman Tiler da ragazzo, Robert De Niro da adulto), un vecchio gangster sul viale del tramonto: l'adolescenza nel ghetto ebraico di New York, i piccoli furti, l'amicizia con Max Bercovicz (Rusty Jacobs da ragazzo, James Woods da adulto), gli anni del proibizionismo, i legami mafiosi che lo condurranno alla rovina. E, soprattutto, l'amore tragico e mai corrisposto per Deborah (Jennifer Connelly da ragazza, Elizabeth McGovern da adulta).

«Il cinema deve essere spettacolo, è questo che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo più bello è quello del mito. Il cinema è mito» (Sergio Leone). C'era una volta in America è il film che Leone sognò per tutta la vita, un testamento definitivo e una celebrazione dell'immaginario cinematografico americano: quarant'anni di storia tra amore, morte, amicizia, tradimenti e violenza, affrontati da uno sguardo lucido e sincero, attraverso un omaggio (che diventa ricodificazione) al genere del gangster movie. Adattando il romanzo The Hoods di Harry Grey, Leone rifiuta la linearità narrativa e costruisce un complesso gioco di scatole cinesi che, attraverso diversi salti temporali, si fa metafora del tempo che scorre; e il ricordo, ammantato da un'aura tragica e nostalgica, diventa (forse) sogno, destinato a rivivere nella mente di Noodles e stigmatizzato dalla memorabile inquadratura conclusiva. Fluviale, epico, maestoso, malinconico: C'era una volta in America è un'opera monumentale, un capolavoro senza tempo che trasmette il dolore e il rimpianto di un protagonista pieno di contraddizioni, incapace di rassegnarsi alla fine di un'epoca e alla definitiva perdita dell'innocenza, destinato, nonostante tutto, all'autodistruzione. Tecnicamente sublime (le immagini dilatate che sembrano avvolgere i personaggi, merito della fotografia di Tonino Delli Colli), con sequenze da antologia (la fuga dal boss del quartiere, resa immortale da un ralenti che fa presagire l'inevitabile catastrofe) e con interpretazioni grandiose (perfetto Robert De Niro, anche se un James Woods sull'orlo dell'esplosione arriva quasi a rubargli la scena). Un lirismo reso ancor più struggente dalla magica colonna sonora di Ennio Morricone. Presentato fuori concorso al 37º Festival di Cannes, il film fu ridotto di quasi un'ora e rimontato in ordine cronologico per la distribuzione statunitense, ma venne stroncato dalla critica e snobbato dal pubblico. Nel 2012 è stata realizzata una versione restaurata con sei blocchi di scene inedite, della durata di 246 minuti.

Angel Heart – Ascensore per l'inferno (1987)

New York, anni '50. Incaricato dal misterioso cliente Louis Cyphre (Rober De Niro) di indagare sulla scomparsa del cantante Johnny Favourite, il giovane e trasandato investigatore privato Harry Angel (Mickey Rourke) si trova catapultato in una pericolosa avventura dai risvolti inquietanti.

«La carne è debole, Johnny... solo l'anima è immortale e la tua appartiene a me!». Aggiornando le fosche atmosfere chandleriane del noir anni '40 alle esigenze estetizzanti del disinibito pubblico dei rampanti anni Ottanta, Sir Alan Parker ha realizzato un thriller con sfumature horror in cui il torbido contesto conta più del lineare susseguirsi degli eventi. La sceneggiatura (firmata dallo stesso Parker, sulla base del romanzo Falling Angel di William Hjortsberg) si concentra sul percorso di perdizione di Harry, reso come una progressiva discesa agli inferi che culmina con il disvelamento di una agghiacciante verità. Squarci di violenza stilizzata, claustrofobici interni dipinti come una prigione (dell'anima) e suggestivo sottotesto esoterico (evidente nei tratti mefistofelici del magnetico Cyphre interpretato da un monumentale De Niro e nell'ambientazione rurale della Louisiana) contribuiscono a rendere la pellicola un piccolo cult che, pur manifestando evidenti debiti con i classici del genere, trae forza espressiva dai propri eccessi. A tratti altalenante, ma la macchinosità della scrittura (l'indagine appare spesso volutamente contorta) è abilmente mascherata dal buon apparato visivo (fotografia di Michael Seresin) e dalla presenza iconica di Mickey Rourke, detective disilluso dal passato oscuro con cappellaccio, impermeabile sgualcito e sigaretta perennemente alla bocca.

The Untouchables – Gli intoccabili (1987)

Nella Chicago dei primi anni Trenta, durante il regno di Al Capone (Robert De Niro), un agente del Ministero del tesoro (Kevin Costner), coraggioso e idealista, combatte la corruzione imperante costituendo una squadra in difesa della legge. Al suo fianco si schierano un poliziotto d'origini irlandesi (Sean Connery), uno di origini italiane (Andy Garcia) e un impacciato contabile (Charles Martin Smith).

Brian De Palma mette da parte gli omaggi ad Alfred Hitchcock per confezionare un gangster movie di puro intrattenimento dalle cadenze western, che strizza l'occhio al grande pubblico e omaggia il cinema classico di ampio respiro. Strepitoso esempio di cinema formalmente impeccabile ma refrattario a qualsiasi freddezza, capace al contrario di emozionare e rimanere scolpito nella memoria dello spettatore grazie a una regia funzionale (anche nei suoi virtuosismi) e a una storia appassionante perfettamente orchestrata. Anche l'esorbitante Al Capone cui un divertito Robert De Niro presta il volto funziona a meraviglia all'interno di un prodotto brillante e altamente spettacolare. Almeno due i momenti indimenticabili: la sequenza della carrozzina che omaggia La corazzata Potëmkin (1925) di Sergej MichajloviÄ Ä–jzenštejn e quella della morte di Sean Connery, che per il ruolo dell'irlandese Malone si è aggiudicato l'Oscar come miglior attore non protagonista. Ispirato alla vera storia di Eliot Ness, che nel film ha l'appropriata fisicità del bravo Costner. Sceneggiatura calibrata al millimetro di David Mamet, fotografia di Stephen H. Burum ed esaltante colonna sonora di Ennio Morricone. Uno dei maggiori successi commerciali di De Palma, reduce dai flop di Omicidio a luci rosse (1984), ampiamente rivalutato a posteriori, e Cadaveri e compari (1986).

Quei bravi ragazzi (1990)

Il giovane italo-irlandese Henry Hill (Ray Liotta) si fa strada nelle file della mafia newyorkese insieme a Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy De Vito (Joe Pesci). Un mondo dove l'omicidio e la violenza sono all'ordine del giorno: eppure, persino Karen (Lorraine Bracco), la moglie di Henry, ne resta affascinata.

È Henry stesso, insieme a Karen, a raccontarci trent'anni di storia della malavita italoamericana, come nelle pagine del libro-reportage di partenza Wiseguy di Nicholas Pileggi, autore della sceneggiatura insieme allo stesso regista. Martin Scorsese torna alle origini, raccontando ciò che conosce meglio: ma tra i giovani angeli caduti di Mean Streets e questi goodfellas che fanno dell'ammazzamento una routine quotidiana, lo scarto è fondamentale. Il film è una lucidissima analisi di un micromondo che ospita esseri di infinita meschinità e ormai privi di alcun senso dell'onore, un affresco socio-culturale con dialoghi di sorprendente naturalismo che vanno ben oltre lo stereotipo etnico. I fermi immagine congelano l'espressività animalesca dell'atto violento, gli incredibili piani-sequenza fanno girare la testa (memorabile sia la carrellata sulle facce dei compari che l'ingresso di Karen e Henry negli inferi del Copacabana), mentre una soundtrack infinita ci accompagna alla stregua di un juke box impazzito. Scorsese è al suo meglio, a dispetto dell'unico Oscar conquistato su sei nomination: per la cronaca, andato a un Joe Pesci brutalmente primitivo e psicotico. In compenso, si è guadagnato un Leone d'Argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia. Senza Quei bravi ragazzi non ci sarebbero state le serie TV I Soprano e Boardwalk Empire, ma nemmeno le decine di mafia-movies fioriti dagli anni '90 che hanno cercato (inutilmente) di imitarlo.

Cape Fear – Il promontorio della paura (1991)

Scontati quattordici anni di carcere, lo stupratore psicopatico Max Cady (Robert De Niro) è deciso a vendicarsi dell'avvocato difensore (Nick Nolte) che non riuscì a impedirne la condanna. Inizia così a perseguitare lui e la sua famiglia in un crescendo di terrore e violenza.

Dopo il successo di Quei bravi ragazzi (1990), Martin Scorsese si cimenta con il primo remake della sua carriera, che testimonia l'amore viscerale per il cinema classico americano: il film di partenza è Il promontorio della paura (1962) di Jack Lee Thompson, dal romanzo di John D. MacDonald The Executioners. L'opera di Scorsese è un rifacimento-omaggio che sceglie di riprodurre la superba colonna sonora dell'originale, firmata Bernard Herrmann e qui riarrangiata da Elmer Bernestein, e di riproporre in ruoli minori i protagonisti di quel film, Gregory Peck, Robert Mitchum e Martin Balsam. La dose di violenza viene rincarata, non senza sadismo e gusto splatter, così come è ulteriormente sottolineata la sottile critica all'ipocrisia della borghesia sudista, di cui sono rappresentanti il personaggio di Nolte e l'impudica figlia adolescente interpretata dall'allora giovanissima Juliette Lewis. Il fascino oscuro del villain demoniaco Cady è ampliato dalla fisicità dirompente di un De Niro iper-tatuato davvero inquietante, incarnazione del Male e giustiziere-predicatore con capacità quasi sovrannaturali (fu candidato all'Oscar insieme alla Lewis). Al di là del confronto con il film del '62, resta un grande thriller percorso da una vena erotica morbosa, sull'ambiguità della giustizia e sulla mostruosità della natura umana.

Casinò (1995)

Las Vegas, anni '70. Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) diventa direttore di una casa da gioco di proprietà della mafia. Verrà trascinato in un vortice di autodistruzione dall'impulsivo amico Nicky Santoro (Joe Pesci) e dall'affascinante moglie cocainomane Ginger (Sharon Stone).

Cinque anni dopo Quei bravi ragazzi, Scorsese dirige un film speculare a quest'ultimo che può essere visto anche come l'episodio finale di una trilogia sulla comunità italoamericana avviata da Mean Streets. Il testo di partenza è ancora di Nicholas Pileggi (lo stesso di Quei bravi ragazzi), ma al marciume delle strade newyorkesi subentrano il luccichio di una città nata corrotta e un deserto costellato di cadaveri, mentre i personaggi appaiono più tragici rispetto al film del 1990: in particolare De Niro è la summa malinconica, dolente e incapace di sottrarsi al proprio destino dei suoi precedenti antieroi scorsesiani. Il dio denaro è il motore che muove le azioni di un gruppo di omuncoli sullo sfondo di un paradiso di cartapesta e lustrini, reso vivido da una regia sfrenata che intensifica l'uso di dolly, steadycam, ralenti e movimenti di macchina virtuosistici. La costante voce narrante e la partitura musicale ininterrotta (dalla Passione secondo San Matteo di Bach a The House of the Rising Sun passando per Stones, Devo e Otis Redding) danno tocchi di manierismo, ma di alta classe. Nel cast, brilla Sharon Stone in uno dei ruoli più intensi e sfaccettati della sua carriera.

Heat – La sfida (1995)

Neill McCauley (Robert De Niro), cinico gangster di Los Angeles, è deciso a ritirarsi dopo aver portato a termine un ultimo grande colpo. Sulle sue tracce si muove il detective Vincent Hanna (Al Pacino), irrequieto, impulsivo e testardo. La sfida a distanza tra Hanna e McCauley è logorante, ma nessuno dei due uomini è intenzionato a fare un passo indietro: Vincent e Neill sono entrambi determinati a perseguire il rispettivo obiettivo, incuranti dei sacrifici che ciò può comportare.

Prendendo spunto dal proprio film TV Sei solo, agente Vincent (1987), Michael Mann firma un noir epico e crepuscolare, storia di una caccia che coinvolge due uomini apparentemente antitetici tra loro ma legati da una curiosa simbiosi: la dedizione totale verso il proprio lavoro. Una vera e propria ossessione che porta a mettere in secondo piano tutto il resto, a partire dai legami affettivi. Vincent e Neill sono due uomini soli e solitari, professionisti intransigenti, perfezionisti e stoici, pressoché infallibili nell'adempiere il proprio dovere ma fondamentalmente inadatti alla vita, incapaci di relazionarsi col prossimo, dilaniati da un'angoscia interiore che li tiene sempre vigili e al contempo li aliena. Grande affresco sull'incomunicabilità emozionale, struggente, ammantato da un romanticismo utopico, sorretto da una narrazione superba che accumula personaggi e sottotrame ma riesce a gestire il tutto con mirabile coerenza, mantenendo tensione e ritmo sempre altissimi nonostante l'imponente durata. Lo stile fiammeggiante e fisico di Mann è qui al suo meglio, grazie a una regia essenziale, come sempre attentissima ai dettagli realistici e alla gestione dello spazio, nervosa e trascinante, capace di regalare diversi momenti indimenticabili come la sparatoria per la strada, il primo incontro tra Hanna e McCauley (un semplice campo-controcampo da brividi) o lo straordinario finale. Per la prima volta Al Pacino e Robert De Niro recitano nella stessa scena: i due attori avevano già lavorato insieme ne Il padrino – Parte II senza però mai condividere lo schermo.

Sesso & potere (1997)

Qualche giorno prima delle elezioni, il presidente degli Stati Uniti viene coinvolto in uno scandalo sessuale. Spetta allo specialista di comunicazione Conrad Brean (Robert De Niro) il compito di salvare la situazione. Con la collaborazione del potente produttore hollywoodiano Stanley Motss (Dustin Hoffman), Brean distoglie l'attenzione dell'opinione pubblica, mettendo in scena un finto conflitto tra Usa e Albania, diffondendo la notizia attraverso i media.

Con un tono quasi profetico (pochi mesi dopo l'uscita del film scoppiò il celeberrimo scandalo Sexgate che travolse l'amministrazione Clinton), Barry Levinson dirige una commedia satirica sul mondo della comunicazione e della propaganda politica in un epoca non ancora invasa dal mondo di internet. Sesso & potere, orrida “traduzione” italiana del titolo originale Wag the Dog (che deriva da un gioco di parole spiegato in una didascalia all'inizio del film), rappresenta uno dei migliori risultati ottenuto da Barry Levinson. Tra controllo dei mass media, cinismo delle alte sfere istituzionali e manipolazione dell'opinione pubblica, il risultato è un ritratto al vetriolo delle meschinità a stelle e strisce. Al regista americano, però, manca quel pizzico di coraggio per realizzare un'opera incisiva fino in fondo, ma la graffiante sceneggiatura di Hilary Henkin e David Mamet (nominata all'Oscar), basata sul romanzo American Hero di Larry Beinhart, colpisce nel segno. Ottimi De Niro ma è Hoffman a rubare la scena (nominato all'Oscar come miglior attore protagonista), il cui Stanley Motss è basato sulla figura dell'eccentrico Robert Evans, direttore di produzione della Paramount Pictures. Fotografia di Robert Richardson, musiche di Mark Knopfler. Orso d'argento al Festival di Berlino.

Ronin (1998)

Reclutati per recuperare una misteriosa valigetta, alcuni mercenari (Robert De Niro, Natascha McElhone, Jean Reno, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Skipp Sudduth) vengono implicati in un intrigo che coinvolge russi e irlandesi. Tra colpi di scena e tradimenti, si consumerà una sfida senza esclusione di colpi.

John Frankenheimer rende omaggio al cinema anni Settanta, confezionando un robusto action-thriller dal respiro epico. La sceneggiatura di J.D. Zeik e David Mamet (accreditato come Richard Weisz) mette quasi in secondo piano la vicenda (con il rischio di alcuni passaggi non completamente risolti e di una conseguente incomprensione spettatoriale, elementi che minano il risultato finale) per concentrarsi su una straordinaria caratterizzazione dei singoli personaggi, rappresentati in ogni loro sfumata incertezza dietro l'apparente attitudine adamantina. Rimandi al senso dell'onore orientale, evidenti sin dal titolo (i “ronin” erano gli antichi samurai giapponesi privi di padroni e pronti a vendersi al miglior offerente), ritmo serrato (che raggiunge il culmine nelle sequenze di inseguimenti automobilistici, girate con una sapienza tale da non fare rimpiangere William Friedkin e il suo Il braccio violento della legge) e dialoghi ad effetto («Il codice guerriero. Il gusto della battaglia, l'hai capito questo sì? Però c'è qualcosa di più. Ti rendi conto che esiste qualcosa oltre a te stesso che tu hai bisogno di servire? Se questa necessità scompare, se la fede viene a mancare, che cosa sei?»): certamente non perfetto, ma compatto e, soprattutto, coerente. Musiche di Elia Cmiral, fotografia di Robert Fraisse.

Terapia e pallottole (1999)

Il temuto Paul Vitti (Robert De Niro) è un letale e potente boss mafioso che, dopo l'assassinio di un caro amico di famiglia, inizia a soffrire di forti attacchi di panico. Lo aiuterà, suo malgrado, il celebre psicoterapeuta ebreo Ben Sobel (Billy Crystal).

Simpatico maphia movie in salsa freudiana, Terapia e pallottole è interamente giocato sul contrasto tra il cervellotico, professionale e tranquillo Sobel e l'esuberante, pericoloso e a tratti rozzo Vitti, che trascina con sé, oltre alla bizzarra guardia del corpo Jelly (Joe Viterelli), anche un'interminabile catena di sicari, mafiosi e tanti guai. Tra equivoci, assassini brutali e traumi portati allo scoperto si ride abbondantemente a suon di battute sulla psicoterapia, umorismo ebraico e inside jokes riferite al passato cinematografico di De Niro (citazioni da Il padrino – Parte II in testa). Poche pretese ma abbastanza rispettate: la sceneggiatura diverte, seppur non manchino i passaggi altalenanti, mentre la regia è piuttosto scolastica. Curiosità: nello stesso anno debuttò la serie TV I Soprano, sulla celebre famiglia di mafiosi, lanciando il trend della gangster-comedy italoamericana. Con un seguito, Un boss sotto stress, del 2002.

The Irishman (2019)

Frank Sheeran (Robert De Niro), veterano della Seconda guerra mondiale, entra improvvisamente a far parte di una delle reti più potenti della criminalità organizzata degli Stati Uniti d’America, diventando il braccio destro di un boss (Joe Pesci) e l’amico fidato del celebre sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).