giovedì 18 aprile 2024

alle 09:56

«Scopo degli sport agonistici non è la bellezza, anche se gli sport ad alto livello sono luogo deputato per l'espressione della bellezza umana. Il rapporto è pressappoco quello che intercorre fra il coraggio e la guerra. La bellezza umana in questione è una bellezza di tipo particolare; si potrebbe definire bellezza cinetica. La sua forza e la sua attrattiva sono universali. Sesso o modelli culturali non c'entrano. C'entra, piuttosto, la riconciliazione degli esseri umani e il fatto di avere un corpo».

Chi meglio del grande scrittore e accademico americano David Foster Wallace, morto suicida a soli 48 anni in seguito a un lungo calvario causato dalla depressione, ha saputo restituire con la parola le infinite sfumature delle emozioni espresse dal gioco del tennis? Nessuno (anche se i voli pindarici del nostro mitico Gianni Clerici rimangono nella storia).

Per Wallace, il tennis è un'esperienza religiosa che si nutre di classicità, di fascino per movimenti sinuosi, di tensione emotiva, di sfida con se stessi all'insegna di una battaglia che va ben oltre le semplici regoli applicabili meccanicamente a un qualsiasi gioco individuale.

«Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che esista e anche il più impegnativo. Richiede controllo sul proprio corpo, coordinazione naturale, prontezza, assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di prudenza e abbandono che chiamano coraggio. Richiede anche intelligenza. Anche un singolo colpo in un dato scambio di un punto di un incontro professionistico è un incubo di variabili meccaniche. Può sfociare in una monomania, un'ossessione. Non si smette mai di giocare. Il tennis è la combinazione perfetta di atleticità, arte, potenza, stile e arguzia. Ma chi è il vero avversario da battere che sta dall’altra parte della rete? Il vero avversario è il giocatore stesso. C’è sempre e solo l’Io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall’altro lato della rete non è il nemico, è più il partner nella danza. Lui è il pretesto o l'occasione per incontrare l’Io. E tu sei la sua occasione. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. Si compete con i propri limiti per trascendere l’Io in immaginazione ed esecuzione. Scompari dentro al gioco. Fai breccia nei tuoi limiti. Trascendi. Migliora. Vinci. Ecco la ragione per cui il tennis è l’impresa essenzialmente tragica del migliorare e crescere».

Spostando il focus su come il grande schermo abbia sfruttato l'appeal di questo sport, si potrebbe anche dire che il tennis è un'esperienza... cinematografica. Da sempre il tennis è anche una questione di stile, sia che si parli dei grandi campioni e delle grandi campionesse precedenti all'era Open, sia che si parli di epoche più recenti (in particolare, con Roger Federer abbiamo la prova vivente che la perfezione esiste). E, se si parla di stile e di gusto estetico, chi meglio di Wes Anderson potrebbe fare al caso nostro?

Ne I Tenenbaum (2001) la costruzione dei quadri e la fissità rassicurante e insieme straniante delle scenografie, i movimenti di macchina, i costumi, i colori e persino ogni canzone che incornicia le singole sequenze sono il frutto di un lavoro certosino che sembra voler spostare tutto il peso dell'attenzione sull'involucro, lasciando solo allo spettatore meglio disposto la scoperta di ciò che si cela oltre, sotto la superficie, tra le pagine di una sceneggiatura impeccabile, un copione pieno di dolore fatto di nevrosi taciute e di poetico disadattamento. E come dimenticare Richie Tenenbaum (Luke Wilson), campioncino di tennis dal look alla Borg segretamente innamorato della sorellastra?

Grazie alla straordinaria prosa dello scrittore russo Vladimir Nabokov, tennista in gioventù, lo stile scivola nel desiderio sessuale e nella voluttuosa ammirazione verso gesti di prorompente carica erotica. All'interno del suo romanzo capolavoro Lolita (1955), portato sullo schermo da Stanley Kubrick nel 1962 e, in maniera più fedele, da Adrian Lyne nel 1997, la descrizione della dodicenne Dolores che gioca a tennis di fronte a un estasiato professor Humbert è un momento di abbagliante e insuperabile maestria artistica.

«Il nitore squisito di ogni suo movimento trovava il suo pendant uditivo nel puro suono vibrante di ogni colpo. La palla, quando entrava nel radioso alone del suo controllo, diventava chissà come più bianca, la sua elasticità più preziosa, e lo strumento di precisione che lei opponeva sembrava, al momento dell’adesivo contatto, esageratamente prensile e volitivo. (…) Ricordo che nell’assistere alla sua primissima partita mi infradiciò uno spasmo quasi doloroso di assimilazione estetica. La mia Lolita aveva un modo impareggiabile di alzare il ginocchio sinistro flesso nell’ampio, scattante inizio del ciclo del servizio, allorché veniva a crearsi, e restava un istante sospeso nel sole, un vitale ordito d’equilibrio tra il piede sulla punta, l’ascella ancora imberbe, il braccio brunito e la racchetta gettata ben all’indietro, mentre lei sorrideva con denti scintillanti al piccolo globo sospeso così in alto, allo zenith del cosmo possente e armonioso da lei appositamente creato per piombargli addosso con il netto schiocco sonoro della sua frusta dorata».

Il tennis come metafora della vita è invece al centro di Match Point (2005), classico contemporaneo firmato Woody Allen dal titolo decisamente evocativo. Il glamour dell'alta borghesia londinese, Dostoevskij, il melodramma, la tragedia, la rigida appartenenza alle classi sociali, gli istinti primordiali dell'uomo: tutto concorre a un gelido e impietoso ritratto che delinea una parabola di disumana moralità. E il caso, proprio come quando la pallina si impenna sul nastro e fino all'ultimo non si capisce da che parte della rete vada a finire, comanda l'esistenza. «Chi ha detto "Preferisco avere fortuna che talento" ha capito l’essenza della vita».

Nello straordinario thriller L'altro uomo (1951), invece, il tennis diventa sinonimo di apprensione e minaccia incombente. Solo un genio come Alfred Hitchcock poteva pensare di rendere il match di un torneo, girato nello storico The West Side Tennis Club a Forest Hills nel Queens (New York), il momento di massima tensione all'interno di un film, con soluzioni di montaggio e regia ancora oggi senza eguali.

Nel romanzo Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, il tennis acquisice un'aura di decadenza nell'esemplificare il rifiuto dei protagonisti di prendere coscienza degli orrori della Storia (il fascismo, la guerra e le leggi razziali) presenti attorno a loro. Nell'omonimo adattamento cinematografico del 1970 di Vittorio De Sica, generosamente premiato con l'Orso d'oro a Berlino e l'Oscar per il miglior film straniero, a emergere prepotente è l'ambientazione (l'emblematico giardino che fa da sfondo ai drammi umani, misteriosa metafora di un isolamento profeticamente annichilente), fulcro primario di passioni esangui destinate alla frustrazione e al fallimento tra Giorgio (Lino Capolicchio), Micòl (Dominique Sanda), Alberto (Helmut Berger) e Bruno (Fabio Testi).

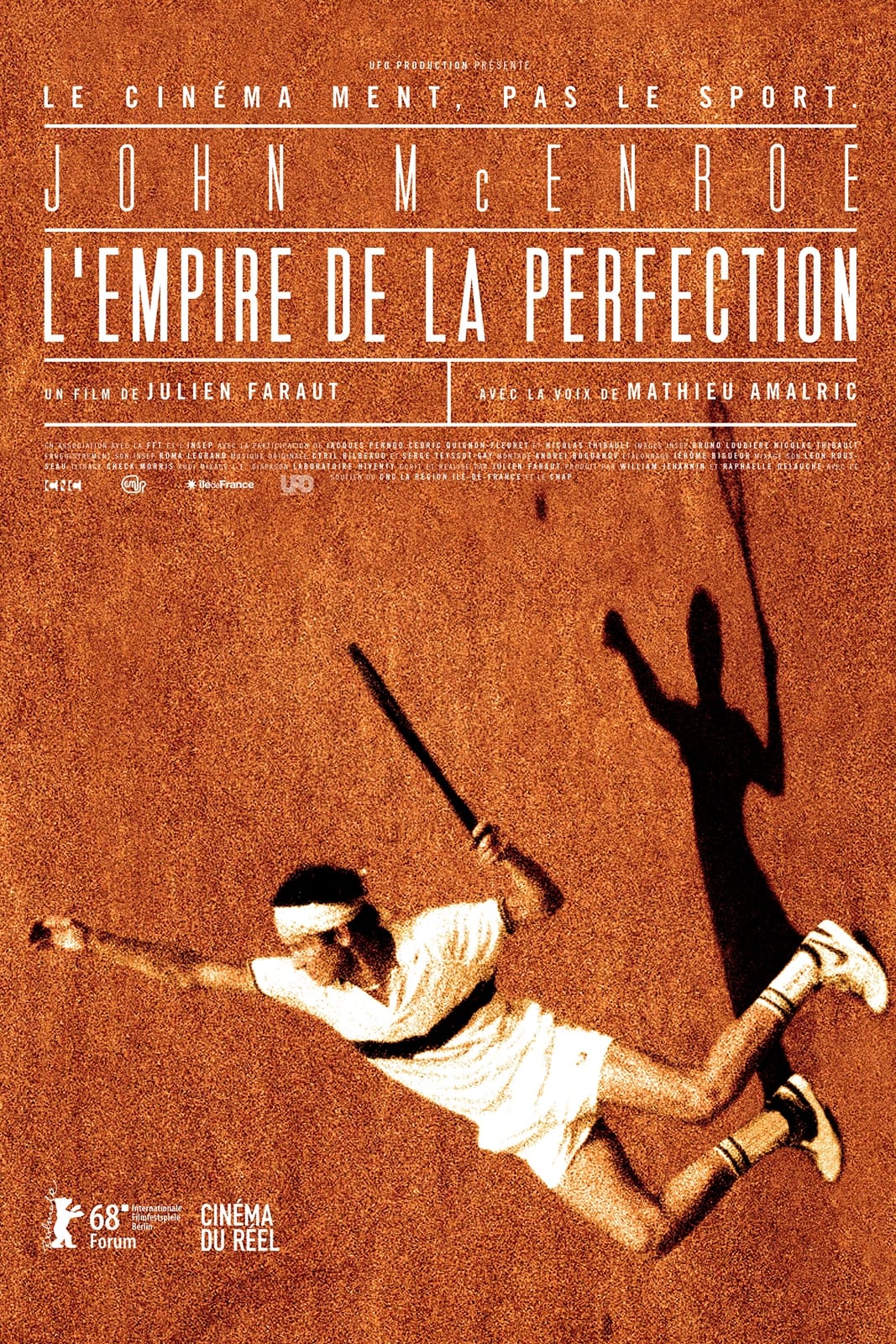

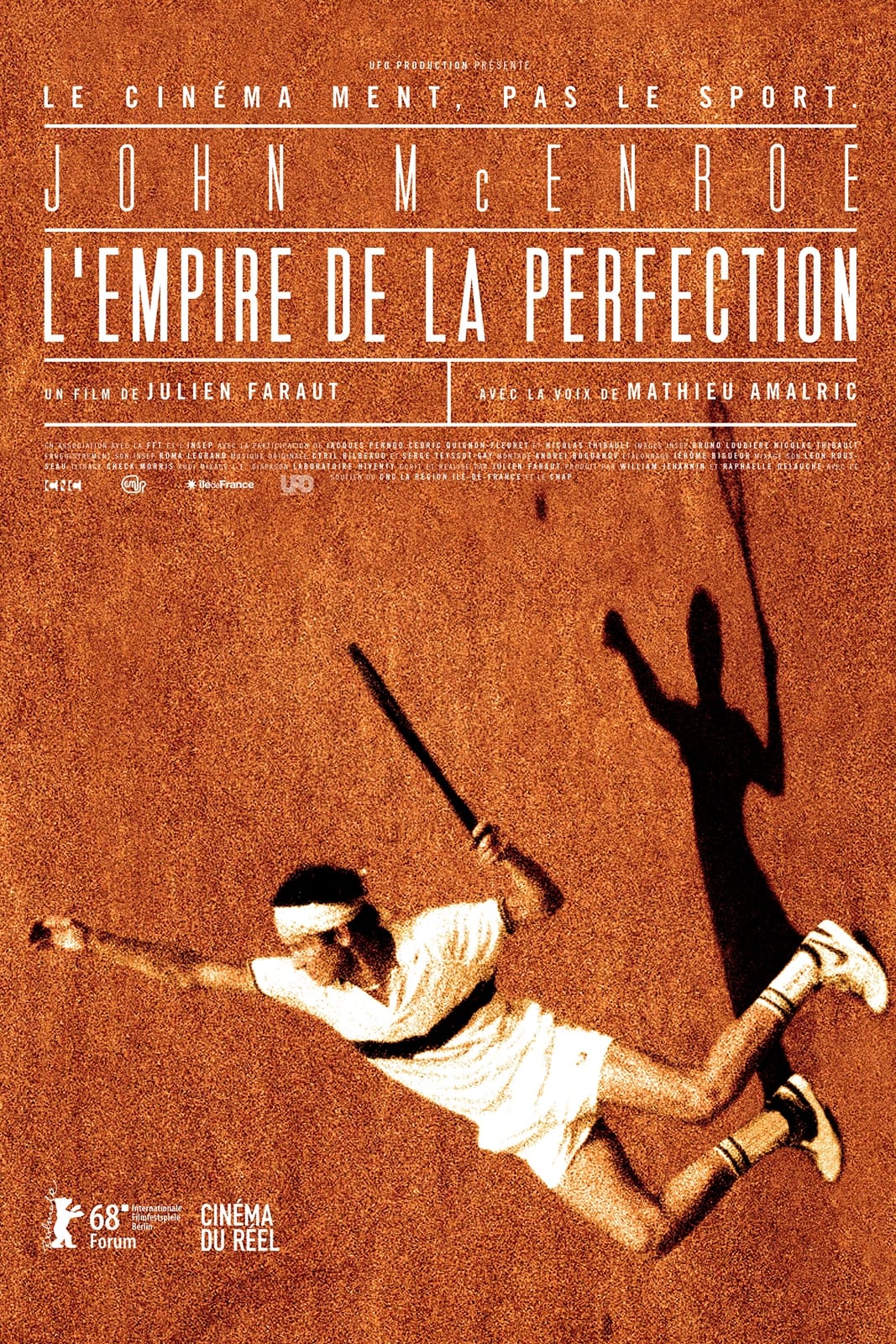

Nel 2018 tennis e cinema portano a coronamento il loro matrimonio definitivo, grazie a John McEnroe – L’impero della perfezione, opera sperimentale di notevole portata concettuale realizzata dal documentarista Julien Faraut, il quale, attraverso alcune riprese di archivio, risalenti soprattutto alla memorabile finale del Roland Garros 1984, celebra la figura di John McEnroe indugiando sui suoi sinuosi e affascinanti movimenti in campo, sinonimo di perfezione atletica ma anche di esuberanza espressiva.

Un documentario sul tennis e sullo sport che ben presto rivela la sua profonda identità autoriale, assumendo i tratti di un appassionante saggio sulle potenzialità del mezzo cinematografico. John McEnroe viene messo a nudo dall'occhio della cinepresa, colto in tutta la sua autentica espressività proprio sul campo di gioco, visto anche come il palcoscenico su cui amava "recitare" il suo show. «Il cinema mente, lo sport no»: la citazione di Jean-Luc Godard, posta in apertura del film, ci immerge all'interno di un labirinto di potenti immagini che, con il passare dei minuti, danno vita a un autentico "film di finzione". Un'operazione di teoria cinematografica applicata allo sport, dall'approccio fin troppo scientifico, che va oltre alla celebrazione di un mito per diventare una esperienza audiovisiva universale.

Impossibile, infine, non ricordare il maestro Michelangelo Antonioni il quale, nell'indimenticabile Blow-Up (1966), porta a compimento la sua riflessione sulla natura elusiva e polisemica delle immagini con una metafisica partita di tennis che rappresenta uno dei finali più importanti della storia del cinema.

Davide Dubinelli

Chi meglio del grande scrittore e accademico americano David Foster Wallace, morto suicida a soli 48 anni in seguito a un lungo calvario causato dalla depressione, ha saputo restituire con la parola le infinite sfumature delle emozioni espresse dal gioco del tennis? Nessuno (anche se i voli pindarici del nostro mitico Gianni Clerici rimangono nella storia).

Per Wallace, il tennis è un'esperienza religiosa che si nutre di classicità, di fascino per movimenti sinuosi, di tensione emotiva, di sfida con se stessi all'insegna di una battaglia che va ben oltre le semplici regoli applicabili meccanicamente a un qualsiasi gioco individuale.

«Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che esista e anche il più impegnativo. Richiede controllo sul proprio corpo, coordinazione naturale, prontezza, assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di prudenza e abbandono che chiamano coraggio. Richiede anche intelligenza. Anche un singolo colpo in un dato scambio di un punto di un incontro professionistico è un incubo di variabili meccaniche. Può sfociare in una monomania, un'ossessione. Non si smette mai di giocare. Il tennis è la combinazione perfetta di atleticità, arte, potenza, stile e arguzia. Ma chi è il vero avversario da battere che sta dall’altra parte della rete? Il vero avversario è il giocatore stesso. C’è sempre e solo l’Io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall’altro lato della rete non è il nemico, è più il partner nella danza. Lui è il pretesto o l'occasione per incontrare l’Io. E tu sei la sua occasione. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. Si compete con i propri limiti per trascendere l’Io in immaginazione ed esecuzione. Scompari dentro al gioco. Fai breccia nei tuoi limiti. Trascendi. Migliora. Vinci. Ecco la ragione per cui il tennis è l’impresa essenzialmente tragica del migliorare e crescere».

Spostando il focus su come il grande schermo abbia sfruttato l'appeal di questo sport, si potrebbe anche dire che il tennis è un'esperienza... cinematografica. Da sempre il tennis è anche una questione di stile, sia che si parli dei grandi campioni e delle grandi campionesse precedenti all'era Open, sia che si parli di epoche più recenti (in particolare, con Roger Federer abbiamo la prova vivente che la perfezione esiste). E, se si parla di stile e di gusto estetico, chi meglio di Wes Anderson potrebbe fare al caso nostro?

Ne I Tenenbaum (2001) la costruzione dei quadri e la fissità rassicurante e insieme straniante delle scenografie, i movimenti di macchina, i costumi, i colori e persino ogni canzone che incornicia le singole sequenze sono il frutto di un lavoro certosino che sembra voler spostare tutto il peso dell'attenzione sull'involucro, lasciando solo allo spettatore meglio disposto la scoperta di ciò che si cela oltre, sotto la superficie, tra le pagine di una sceneggiatura impeccabile, un copione pieno di dolore fatto di nevrosi taciute e di poetico disadattamento. E come dimenticare Richie Tenenbaum (Luke Wilson), campioncino di tennis dal look alla Borg segretamente innamorato della sorellastra?

Grazie alla straordinaria prosa dello scrittore russo Vladimir Nabokov, tennista in gioventù, lo stile scivola nel desiderio sessuale e nella voluttuosa ammirazione verso gesti di prorompente carica erotica. All'interno del suo romanzo capolavoro Lolita (1955), portato sullo schermo da Stanley Kubrick nel 1962 e, in maniera più fedele, da Adrian Lyne nel 1997, la descrizione della dodicenne Dolores che gioca a tennis di fronte a un estasiato professor Humbert è un momento di abbagliante e insuperabile maestria artistica.

«Il nitore squisito di ogni suo movimento trovava il suo pendant uditivo nel puro suono vibrante di ogni colpo. La palla, quando entrava nel radioso alone del suo controllo, diventava chissà come più bianca, la sua elasticità più preziosa, e lo strumento di precisione che lei opponeva sembrava, al momento dell’adesivo contatto, esageratamente prensile e volitivo. (…) Ricordo che nell’assistere alla sua primissima partita mi infradiciò uno spasmo quasi doloroso di assimilazione estetica. La mia Lolita aveva un modo impareggiabile di alzare il ginocchio sinistro flesso nell’ampio, scattante inizio del ciclo del servizio, allorché veniva a crearsi, e restava un istante sospeso nel sole, un vitale ordito d’equilibrio tra il piede sulla punta, l’ascella ancora imberbe, il braccio brunito e la racchetta gettata ben all’indietro, mentre lei sorrideva con denti scintillanti al piccolo globo sospeso così in alto, allo zenith del cosmo possente e armonioso da lei appositamente creato per piombargli addosso con il netto schiocco sonoro della sua frusta dorata».

Il tennis come metafora della vita è invece al centro di Match Point (2005), classico contemporaneo firmato Woody Allen dal titolo decisamente evocativo. Il glamour dell'alta borghesia londinese, Dostoevskij, il melodramma, la tragedia, la rigida appartenenza alle classi sociali, gli istinti primordiali dell'uomo: tutto concorre a un gelido e impietoso ritratto che delinea una parabola di disumana moralità. E il caso, proprio come quando la pallina si impenna sul nastro e fino all'ultimo non si capisce da che parte della rete vada a finire, comanda l'esistenza. «Chi ha detto "Preferisco avere fortuna che talento" ha capito l’essenza della vita».

Nello straordinario thriller L'altro uomo (1951), invece, il tennis diventa sinonimo di apprensione e minaccia incombente. Solo un genio come Alfred Hitchcock poteva pensare di rendere il match di un torneo, girato nello storico The West Side Tennis Club a Forest Hills nel Queens (New York), il momento di massima tensione all'interno di un film, con soluzioni di montaggio e regia ancora oggi senza eguali.

Nel romanzo Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, il tennis acquisice un'aura di decadenza nell'esemplificare il rifiuto dei protagonisti di prendere coscienza degli orrori della Storia (il fascismo, la guerra e le leggi razziali) presenti attorno a loro. Nell'omonimo adattamento cinematografico del 1970 di Vittorio De Sica, generosamente premiato con l'Orso d'oro a Berlino e l'Oscar per il miglior film straniero, a emergere prepotente è l'ambientazione (l'emblematico giardino che fa da sfondo ai drammi umani, misteriosa metafora di un isolamento profeticamente annichilente), fulcro primario di passioni esangui destinate alla frustrazione e al fallimento tra Giorgio (Lino Capolicchio), Micòl (Dominique Sanda), Alberto (Helmut Berger) e Bruno (Fabio Testi).

Nel 2018 tennis e cinema portano a coronamento il loro matrimonio definitivo, grazie a John McEnroe – L’impero della perfezione, opera sperimentale di notevole portata concettuale realizzata dal documentarista Julien Faraut, il quale, attraverso alcune riprese di archivio, risalenti soprattutto alla memorabile finale del Roland Garros 1984, celebra la figura di John McEnroe indugiando sui suoi sinuosi e affascinanti movimenti in campo, sinonimo di perfezione atletica ma anche di esuberanza espressiva.

Un documentario sul tennis e sullo sport che ben presto rivela la sua profonda identità autoriale, assumendo i tratti di un appassionante saggio sulle potenzialità del mezzo cinematografico. John McEnroe viene messo a nudo dall'occhio della cinepresa, colto in tutta la sua autentica espressività proprio sul campo di gioco, visto anche come il palcoscenico su cui amava "recitare" il suo show. «Il cinema mente, lo sport no»: la citazione di Jean-Luc Godard, posta in apertura del film, ci immerge all'interno di un labirinto di potenti immagini che, con il passare dei minuti, danno vita a un autentico "film di finzione". Un'operazione di teoria cinematografica applicata allo sport, dall'approccio fin troppo scientifico, che va oltre alla celebrazione di un mito per diventare una esperienza audiovisiva universale.

Impossibile, infine, non ricordare il maestro Michelangelo Antonioni il quale, nell'indimenticabile Blow-Up (1966), porta a compimento la sua riflessione sulla natura elusiva e polisemica delle immagini con una metafisica partita di tennis che rappresenta uno dei finali più importanti della storia del cinema.

Davide Dubinelli