In questo speciale, l’attenzione è rivolta a quelle pellicole che hanno conquistato la Palma d’Oro per il miglior film ma non hanno lasciato un segno particolarmente incisivo nella storia della manifestazione e della settima arte in generale.

Prodotti sopravvalutati, in alcuni casi anche riusciti ma lontani dall’eccellenza, in altre circostanze compensazioni per autori in precedenza snobbati per opere ben più meritevoli o abbagli clamorosi: ecco a voi la nostra top 10 delle Palme d’Oro meno memorabili assegnate al Festival di Cannes.

10) Non tutti ce l’hanno (Richard Lester, 1965)

Una commedia Palma d’Oro? Caso più unico che raro, ma il film di Richard Lester riuscì a trionfare in occasione della diciottesima edizione del Festival di Cannes. Giocata interamente sull’importanza di avere o meno il kanack del titolo originale (il fascino ammaliante che garantisce successo con le donne), un prodotto spregiudicato e frizzante, capace di divertire e abile nel restituire uno scorcio credibile dei tempi e del mood in cui è ambientata. Peccato che la seconda parte del lavoro, una volta che l’azione ha preso il via a pieno regime, risulti più limitata e monotona rispetto allo scoppiettante inizio: Lester avrebbe potuto calcare maggiormente la mano su certi argomenti e scoccare qualche frecciatina in più per risultare pienamente efficace. Godibile insomma, ma senza gridare al miracolo.

9) L’eternità e un giorno (Theodoros Angelopoulos, 1998)

Il regista greco Theodoros Angelopoulos viene premiato dalla giuria presieduta da Martin Scorsese che preferisce questo film a pellicole come Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam, Festen di Thomas Vintenberg (Gran Premio della Giuria) o La vita è bella di Roberto Benigni (Grand Prix speciale della Giuria). Le sperimentazioni formali sul rapporto cinema-tempo portate avanti da Angelopoulos nelle opere precedenti, sono qui tutte applicate in una perfetta complementarità tra suono, movimento di macchina e immagine: ma, nella sua radicalità, l’opera rischia anche di incartarsi nella sua parte conclusiva, risultando eccessivamente compiaciuta e meno pregnante di quanto facesse presagire inizialmente.

8) Il regno d’inverno – Winter Sleep (Nuri Bilge Ceylan, 2014)

Habitué del Festival di Cannes, il regista turco Nuri Bilge Ceylan ha vinto la Palma d’Oro per uno dei suoi film meno risolti, parlatissimo e, a tratti, quasi verboso, in cui la riflessione sulle condizioni attuali della Turchia, tra crisi economica e dubbi morali, è tratteggiata in maniera non sempre centrata. Il fascino del film, forte di diverse sequenze fotografate con grande spessore estetico, è innegabile, ma l’impressione è quella di un prodotto compiaciuto e poco emozionante. A Cannes, Ceylan in precedenza aveva conquistato il Grand Prix Speciale della Giuria nel 2003 per Uzak, il premio per la miglior regia nel 2008 per Le tre scimmie e nuovamente il Grand Prix Speciale della Giuria nel 2011 per C’era una volta in Anatolia.

7) Dheepan – Una nuova vita (Jacques Audiard, 2015)

Palma d’Oro generosa, ma sicuramente contestata in maniera eccessiva al netto dei propri demeriti (con la stampa italiana in prima fila a protestare contro l’esclusione di titoli nostrani dal palmares). Jacques Audiard, dopo aver sfiorato la vittoria al Festival di Cannes 2009 con Il profeta (vincitore del Gran Premio della Giuria), si rifà con gli interessi nel 2015. Dheepan è un’opera che reca su di sé il marchio di fabbrica irrinunciabile della poetica dell’autore, votato come sempre alle passioni forti e alla messa in scena di conflitti insanabili. Ma la tensione formale e il risultato complessivo sono al di sotto dei migliori lavori di Audiard, probabilmente per un eccesso di remissività in alcuni passaggi e per qualche didascalismo di troppo ricalcato sulla cronaca più risaputa.

6) Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004)

Una Palma d’Oro a dir poco controversa. La giuria presieduta da Quentin Tarantino pare aver voluto dare la precedenza allo spessore politico del film di Michael Moore, piuttosto che al suo valore artistico. Fahrenheit 9/11 ha infatti sconfitto pellicole come Old Boy di Park Chan-wook, 2046 di Wong Kar Wai o Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino. Il film di Moore incuriosisce e stimola lo spettatore, ma quello che il regista americano non riesce a evitare è la mancanza di obiettività nell’esposizione dei fatti: a tratti la pellicola sembra un atto d’accusa contro il governo e non lascia allo spettatore il giusto spazio di riflessione, doveroso per formulare il proprio pensiero critico, non conducendo alla verità, bensì alla “verità secondo Moore”.

5) Con le migliori intenzioni (Bille August, 1992)

Sono otto i registi che hanno conquistato per due volte la Palma d’Oro al Festival di Cannes e tra questi figura anche Bille August. L’autore danese, però, detiene un curioso record: ha vinto il premio più prestigioso sulla Croisette con i suoi primi due film da regista. Nell’edizione 1992 del Festival di Cannes, August con la sua opera seconda mette in scena la biografia dei genitori di Ingmar Bergman (anche sceneggiatore) e usa una storia d’amore regista come pretesto per aprire a questioni più strutturate, atte a raccontare la Svezia di inizio secolo, con annessi contrasti politici e religiosi. Il risultato finale è un prodotto fondamentalmente anonimo, un compitino professionalmente impeccabile ma in fin dei conti esile e che non lascia il segno.

4) Mission (Roland Joffé, 1986)

Un melò storico e epico di discreta fattura, ambizioso ma al contempo eccessivamente retorico: eppure il film di Roland Joffè riuscì a conquistare il cuore della giuria presieduta da Sydney Pollack. A farne le spese furono pellicole come Fuori orario di Martin Scorsese (che dovette accontentarsi del premio alla regia), Daunbailò di Jim Jarmusch e Sacrificio di Andrej Tarkovskij. Film interessante quello di Joffè ammantato però da una costanze sensazione di aver calcato la mano nel tentativo di colpire le coscienze. Un maggior equilibrio e qualche sfumatura in più non avrebbero guastato, se sostituite a una spettacolarizzazione meno ostentata e a una prolissità alla lunga sfiancante e controproducente.

3) Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (Apichatpong Weerasethakul, 2010)

In una delle edizioni più dimesse del Festival di Cannes, il presidente di giuria Tim Burton premia lo sperimentalismo radicale di Apichatpong Weerasethakul. Spiritualismo, forme primitive di religiosità zoomorfa, reincarnazioni, accoppiamenti di dubbia credibilità, imperscrutabili culti locali. L’abisso che separa occidente e cultura animista orientale rende ancora più ostica un’opera fragilissima e d’ispirazione intermittente, circostanziale e vanamente meditabonda, intenzionata a indulgere in modo stucchevole sulle pause, sui silenzi, perfino sulla ricercatezza pittorica e compositiva di certe immagini palesemente messe in quadro, così attratte dai fantasmi che le abitano: eppure, questi ultimi appartengono al mondo dei vivi, a tal punto da assumerne i medesimi tratti sfuggenti ed elusivi.

2) La legge del signore (William Wyler, 1956)

Tra i più importanti autori del cinema americano, e non solo, William Wyler ha conquistato il premio per il miglior film al Festival di Cannes con uno dei titoli meno forti e riusciti della sua filmografia. L’autore, che aveva già lavorato sul western con risultati migliori, firma qui un goffo e interminabile apologo anti-violenza molto timido e straordinariamente indulgente. Uno sguardo sociale privato di cattiveria e di spiccato senso critico, sposando la causa del quaccherismo “narrativo” incarnato dalle ragioni della famiglia protagonista. Wyler mantiene, come al solito, una visione ampia, disincantata e libera, ma qui, tra parentesi ironiche e prese di posizione strategicamente retoriche, il risultato è piuttosto piatto.

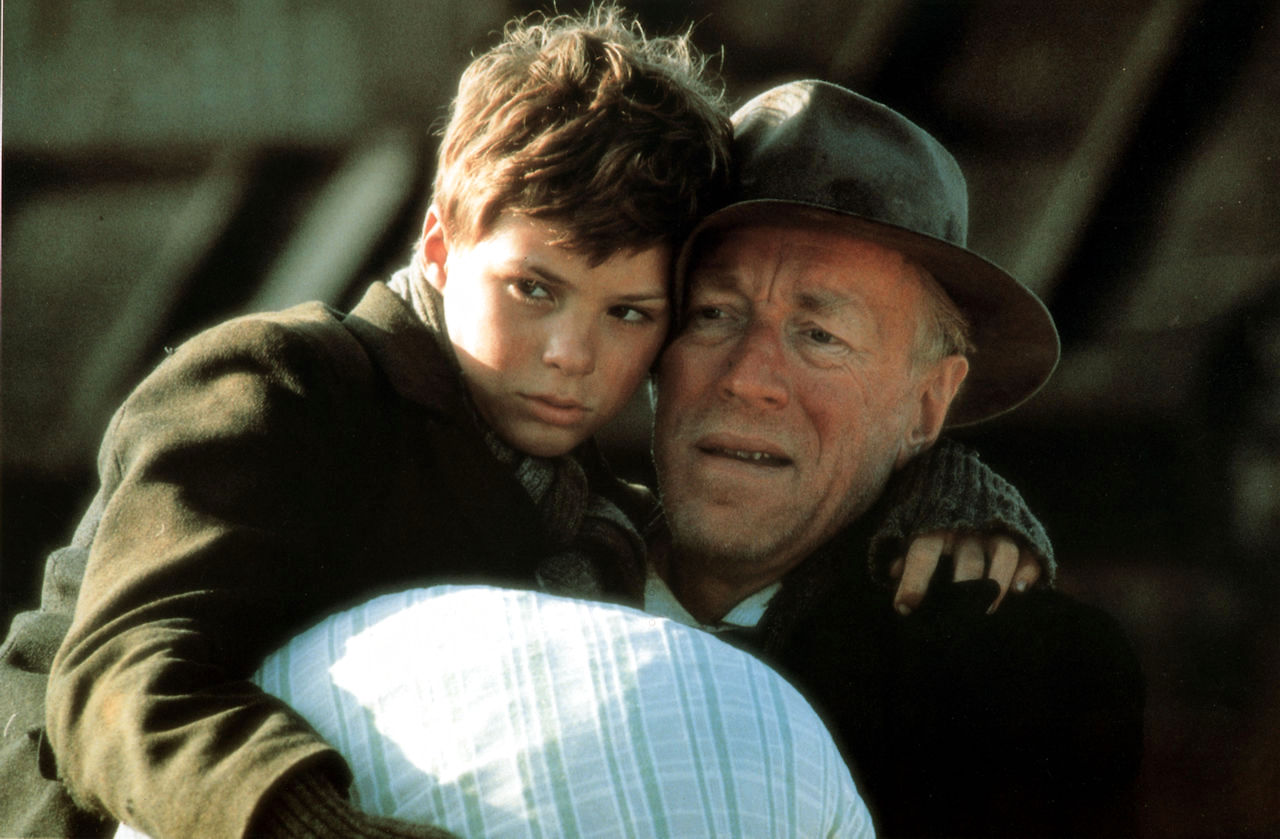

1) Pelle alla conquista del mondo (Bille August, 1988)

Primo film da regista e subito Palma d’Oro! Bille August, come abbiamo visto, si ripeterà quattro anni più tardi con la sua opera seconda, ma la Palma d’Oro alla sua pellicola d’esordio (assegnata dalla giuria presieduta dal “nostro” Ettore Scola) rimane uno dei più grandi misteri della storia del Festival di Cannes. Saga popolare, minata da una caratterizzazione stereotipata dei personaggi, sovraccaricata di retorica e di un patetismo tanto ricercato quanto ruffiano e alla lunga stucchevole, ridondante (come dimostra la durata di 157, interminabili, minuti) e fin troppo prevedibile. Enorme successo internazionale: oltre alla Palma d’Oro, Pelle conquistò un Golden Globe e un Oscar come miglior film straniero. Troppa grazia!